事如春梦岂无痕

——忆武大国学班二三事

向珂

(毕业于2003级国学班,工作单位:乐山师范学院)

前天,师妹姜含琪给我布置了一道作业,嘱我在一两天内,草一小文,记下对武大国学院的点滴回忆。我们都还没到信手创写回忆的年纪;但她提醒我,国学院创立十周年了,我们该为这个日子存留一点文字。这些年来,或浑噩,或了悟,反正难以相信,那些清晰的场面已经属于十年前了。

更难以相信的,我们这些在二十一世纪的开端进入武大国学班的,快与武大的国学事业结缘二十年了。我还记得,2002年春,《南方周末》用一整版专门报道了我们国学班的开设,还回顾了其他上庠文史专业教育的革新、尝试,让人隐然望见珞珈山下的一艘新艇扬帆直前。

当这期报纸落在手上的时候,我正处于高考的战场边上,却无心观望何处是枪靶。报道上说,武大人文学院的郭齐勇院长和高级研究中心主任邹恒甫教授主导其事,在武大大一学生中组织二次考试,学生们也积极报考,首届国学试验班似已预示某种新潮流。报道中也引用了郭老师的话,他明确说,他们要努力留下一点“读书种子”。在这青春梦幻的时节,《南方周末》上的好些文章常能在我的心田吹起涟漪。围绕武大国学班的长篇报道足可鼓浪。

我不正快被赶上高考的战场吗?这难道不属于冥冥中的因缘?顺着报道上的信息,提笔在信封上写下“武汉大学人文学院郭齐勇院长 收”,往里面装下写好的信笺——我现在已经难以回想起自己到底如何胡言乱语的。半个多月过去了,每一天都漫无目的地飘荡过去。一天晚自习回家,门卫老师傅叫住我,特意告知我有一封来自于武汉大学的信。拆开一看,竟为郭老师的亲笔回信,里面充满了一位知名学者对这位高中生的无尽鼓励,而现在已难以回想起又是一股怎样的狂潮起伏于心头。

这一页信纸,属于来自远方的祝福和期待,我翻来覆去地默念,也急迫盼望同别人分享这份喜悦。高考在即,无心恋战的光景眼看要画上休止符了。那时的班主任很关心我们每个人的高考志向,她毕业于川大外语系,在教育岗位上频频受到各方好评。当我把这封沉甸甸地书信托到她手中的时候,她说,这真是一位有修养的教授,他的书法多棒啊。接着,她淡淡地说:“我已经教了近三十年书,往清华、北大都送去了那么多学生,但从来就没听说过一个叫‘国学’的专业!”她很明白,眼前的这位学生在此人生的关键战役中还不能“用志不分”,她也好像看到了一点模棱的希望。

恍然之间,内心念到武大,武大的国学班,作为战士的我转而“乃凝于神”,纵身跳入漫漫题海之中,盼着游到“彼岸”的珞珈山下。然后,“武汉大学”成为了那张高考志愿书上惟一的手写印记。

武大的录取通知书就接着来了,那是在郭老师的来信后,从珞珈山下为我发送来的第二份惊喜。那个暑假过得很长,有一天,我竟然在旧书摊上看到一本作者署名为“郭齐勇”的书,书名是《天地间一个读书人——熊十力传》。好多天里,沉浸在郭老师的文字里,涵咏着传主熊子贞先生的故事。这本书里的“性与天道”显然非一名高中生所能闻,但我试着猜想那位作者如何承续了传主的精神。

没过多久,我就真真切切从四川来到了东湖边上,见到了作者,那位在武大给我带来最大鼓励的长者。那天,我们还在学校接受新生军训,傍晚回三环宿舍的时候,看着楼下墙上贴有一张讲座通知,上面赫然写着郭老师的名字,讲座题目是“中国文化的自觉”,时间在第二天晚上,地点在理学楼。翌日傍晚,早早来到陌生的理学楼,眼见学生渐渐多起来,郭老师由几位学生相随,笑呵呵地走进了大教室。在那天的讲座上,平生第一次感知到何谓“狮子吼”。郭老师用饱满的激情赢得了学生的阵阵掌声,结束之后,还被众多学生环绕,随扣随鸣。

当人群变得稀疏,我穿过缝子,走到郭老师的跟前。他还是笑呵呵的,直直地向我伸手过来。我忙不迭地握着他的手,弯着腰,说:“郭先生,我是来自四川乐山的……”郭老师立即说道:“你是向珂吧,好,你终于来了。”从此,与郭老师的缘分就这样牢牢地接上了。

到了大一下学期的时候,就好像脚底下踩着轮滑,自自然然地就步入了国学班的课堂。从郭老师的那次讲座开始,我便深切感到,在国学班的背后,存有一股浓厚的理想情怀。我最初从《南方周末》的报道中,得知的另一位先生,就是邹恒甫教授。他和郭老师各自代表着一种极致的理想主义者,他属于道家的,郭老师无疑是儒家的。邹老师此后在国内媒体上赢得“狂人”称谓,在那时便已将他的性情展露殆尽。

记得有一次,高级研究中心的老师通知我们参加邹老师的讲座。虽然他出身于经济学专业,但在他的讲话中,不离陈寅恪、钱钟书诸公的大名。所谓讲座,大体为他对眼下学界、教育界种种怪现象的指陈。在提问环节,我托主持人给他递了一张纸,向他请教一则疑问,大意是说,他如何看待我们正在接受的国学教育。他看了看纸条,面对大家说:“国学嘛,就是先把《十三经》《二十四史》读完,最好还能背,还要学五六门外语,先把这些弄完再说……余英时就说过,不通英法德,不谈文史哲。你们慢慢学吧。”还有人请他谈谈对国学班保研的看法,他又潇洒地用一只手撑在课桌上,拉大声音说:“什么保研啊,我们国学班的保送,要保研,要保博,一直保到当博导。”

当时的社会并未掀起“国学热”,连我那位川大毕业的班主任老师也坦言不知国学乃何物,但在我们的实际学习过程中,却不能不感受到,一股股激烈的动力存在于后,我们这些懵懂的学生也容易养成求道者的赤诚之心。我们班一位江西籍的同学,家境贫寒,衣食已被几乎节俭至最低水平,但他却能从用牙缝里积攒出的钱 ,收藏了一柜子中华书籍、上海古籍出版社的古书,颇让我们欣羡。

而在很长一段时间里,我们的课程也比其他专业的多,有时周末都被满满当当地排满了课,而好些国内名家耆宿的确甘愿在此点化。十五年前,复旦大学的章培恒先生就为我们上了整整一个月的课,每次课后,他在小观园餐厅吃饭,就爱叫上一二同学作陪。我有一次被他叫去,他先解释我对《玉台新咏》的一些疑惑,然后又问我是如何读《汉书》的,用的是什么版本,是否用到了黄善夫的本子,我一一回答,他提了好些建议,然后用他那一口棉柔的江浙普通话说道:“你们现在的这个读书法,比较接近我老师一辈年轻时候了。我当年随蒋天枢先生读书,他给我设计了一整套读书的方案,要求四年完成,第一年就读郝懿行的《尔雅义疏》、《资治通鉴》胡克家本……也是那个思路,要打好基础,尤其是小学的基础,可惜,没过多久,我就卷入了到胡风案里面,蒋先生的这个方案就无法实现。”

章先生说我们可期达到老辈的读书法,那显然属于对后生的鼓励之辞,但仍然可以看到,我们的老师们在当时是如何处心积虑地寻求革新之路,真正让我们走上一条接续“斯文”的大道。晚年的章先生实在是在感叹,未能如他老师那样,步步为营地打开这座宝库。国学班一开始就成为郭老师的一大事业,他试图培育“读书种子”,也当是从自家甘苦中得来的。

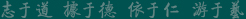

关于章先生那样的遗憾,我后来在太老师萧萐父先生那里得到更多印证。萧先生也给我讲过他年轻时候的读书经历。较之章先生,萧先生似又幸运很多。他在青少年时代,就在他父亲萧仲仑先生的督促下,用朱笔点读过《楚辞》《昭明文选》等典籍,只是在读高中时期,便一意“吐故纳新”,要与旧文化划清界限,直到几十年后,方才觉得错失诸多宝藏。有一次,郭老师请萧先生为国学班的内部刊物《志学》题签,我到萧家取字幅的时候,萧先生说:“郭老师办这个班是对的,我们这几十年否定的东西太多了。”

时隔多年,更经过一番人事磨炼之后,我对萧先生的这些话才有些许感悟,才体会到,郭老师和他的同仁创办国学班,让学生直接阅读原典,抛开呆板固化的通论、概论,这需要多少“截断众流”的勇气,更要有接续文脉的慈悲宽厚的心肠。十九世纪末,二十世纪始,那番国学热里,担负大旗的多为革命志士;在我们武大的国学事业里,若没有勇猛精进的大无畏精神,我们今日可能也无法迎来国学院创办十周年的盛事。我在此拉杂回忆的,多是在前国学院时代的往事,一是时间仓促,只能浮泛记录;二是因为,在没有正规“名分”的时间里,那种热烈而内敛的理想,试图沉潜开启学生们的真如本性,在国学几成显学的时代,这份理想或许又有新的可能。我个人受惠于武大的国学班、国学院,对这份事业的经过、成绩,也在时时反刍,心得变易,也在所难免,而个人的作为尚不能为国学院增色,也更想借此回味一番当年的憨痴,以免顺水沉沦。苏东坡有诗云:“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。”但念及这些往事,深夜走笔至此,内心尚不能如深潭之无波,又如何无痕迹可寻呢?