作者:邹小舟,武汉大学国学院2016届本科毕业生,现为比利时根特大学人文与哲学学院在读博士生。

时值建院十周年之际,回想曾经恣意的自己,几桩小事涌上心头。

国学的学习是以“小学”为基础的,可惜我进入国学院后,早早地发现自己的兴趣确实不在此处,尤其是音韵学,令我大为头痛。音韵学的课程安排在二年级的上学期,那时,经过一年级的摸索,我逐渐熟悉了大学的生活,愈发地放肆。安排在下午的音韵学课程,对我而言,复杂而索然。在课前的中午,我不是参加学生活动,便是在篮球队训练,常常匆忙甚至大汗淋漓地跑进教室,把音韵学课堂当作自己消暑的所在。然而授课的熊桂芬老师对我的散漫从未苛责,甚至自陈音韵学确为艰涩的学问,安慰我们不必为分数而担心,她说,她不会用六十分和八十分区别学生,而是用八十分和一百分。当然,那门课,我得了八十分。

在国学院,我得到宽宥的地方远不止于此。犹记得是二年级将要结束之时,从蔡纪风师弟处得知,我在课堂之上常常睡去的状况已经给任慧峰、余婉卉二位老师留下了颇深的印象。若按孔门规矩,我定当被视为宰我式的“朽木”。不过二位老师不仅没有当面批评,余老师甚至同我在微博上就此互动了一番,并表示颇为羡慕,希望以后也可以像我一样“五行缺觉”。自那以后,我每于昏昏欲睡之时,心中则不免羞愧,不敢睡去。

读到高年级的时候,我的精力反而过于充沛起来。“道教概论”是沈庭老师回到武大后开设的第一门课程,没想到却遇到了我这个有几分无礼的学生。记得这门课是在晚上,每到接近上课时分,我便提着一个水杯,晃晃悠悠地溜达到教室,坐在头一排,坐姿甚为不雅,而且桌上纸笔全无,哪里有上课的样子。后来那个学期结束了,又恰好与沈庭老师一同前往台湾参与了一个夏令营,路上交流渐多起来。大概是住在阿里山的那个晚上,沈老师买了酒,邀请我对酌几杯,他似乎还调侃了我上课时的无礼,不过我实在记不真切沈老师究竟是怎么说的了,只记得那个酒,是阿里山的梅子酒。

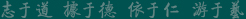

所谓宽柔以教,大抵如此吧。如果教育的目的仍然是传道,那么宽容则是其中最为重要的精神之一。所谓宽容,不同于对教育的无知与无力而导致的纵容,也不同于那些伪装成教育的急功近利式的鞭策,而是一种裹藏着循循善诱的人的温情。时至今日,必须承认,以读书与学术为志业或许是一件简单的事情,但绝不容易,积累与训练的过程更非随意之事。如此,被视为枯燥乃至艰苦的事情何以作为理想而萌生?我想,这恰有赖于我们所站立的大地——生活。在国学院的四年,我的确不是一个笃学的学生,甚至算是个异端,而我从未被“攻击”,我甚至感受不到学院的存在,而只是在师长的护佑下,在珞珈山中漫步了四年,又顺便翻了几页书。而这一切,大概是我所了解且能想象到的,最好的大学生活,一种作为教育的生活。

邹小舟 2020年10月19日

于小城根特