春风化雨

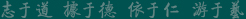

——记国学院的课程和老师

文/赵一鸣

在考上大学之前,我对于大学有过各种想象。我的思考一向像是过山车,在天上和地下之间来回打转。我曾经一边向往能够带来改变现实力量的知识景观,一边担心大学课业繁重,同学不好相处。不过告别了天上和地下,回到现实的人间,那时候充斥我心灵的,主要还是“高考结束了”这一平淡感想。

高中时候的晦暗和焦躁都逐渐远去,告别了过去,我对未来是很期待的。这期待中隐隐带着经历了强电流之后幸存的人,震颤的躯体残留的麻木感。那时候读圣埃克絮佩里的《人类的大地》,里面说,每个人出生的时候,塑成他们肉身的泥土还没有干涸,凭藉着泥土中生命氤氲的气息,诗人或哲人这样文艺的灵魂碎片就有了凭依。然而岁月流逝,陶土会逐渐蒸干,于是人的诗意逐渐枯竭。圣埃克絮佩里对于赤子之心有种执念。按照这本书里的说法,过去,我身上诗意凭依的土壤大约已经所剩无几,那一点点少年人“为作新文强说愁”的多愁善感也苟延残喘,日暮途穷。我经常渴望有什么天降甘霖的奇迹落在我身上,让我重新吸饱水分。

初入国学院,我其实对于国学的看法还很浅薄。我原本以为国学与古代的思想政治课所差不多。但是国学院开设了专门的典籍研读课程。亲自直面经典后,我感受到的是“萧条异代不同时”的生命气息。任慧峰老师带着我们读《左传》、《史记》,过去的世界在我们面前醒来,活灵活现;于亭老师带我们读《诗经》,超长的通论课时,让我们认识到《诗经》这本书并没有那么简单,它的身后有着复杂的解释和思想的历史;《诗经》研读课堂间穿插老师“苦口老婆心”(老师自语)的提撕警觉每每让我们重整旗鼓,从松懈的状态中猛地回神,决心痛改前非(虽然囿于自身,此种决心往往三分钟热度);吴根友老师带我们读《老子》、《庄子》和《文心雕龙》,我读研期间都还时不时想起“一受其成形,不亡以殆尽”这段当时要求背诵的句子;同时,大约因为当年是吴老师讲《文心雕龙》,我如今想起《文心雕龙》,就忍不住认为这本书有着特别的哲学意味,从目录到每篇的分段都饱含思想的力度。骆瑞鹤老师讲《荀子》,字字落到实处,讲到“趋”的动作,老师声情并茂,教室的白光灯为老师的额头打了高亮,这高亮随老师讲解“趋”这种动作而上下左右移动着,《荀子》的每一句就这么板上钉钉似的一字一字被骆老师敲进我们的脑海里;在《荀子》课上,我们读课文,无论读得多糟糕,骆老师都会停顿良久,然后说一句“不错”或者“很好”。秦平老师带我们读《大学》和《论语》,那时候不懂得《论语集释》,听了很多前人说法,也不过开阔视野,遗憾的是后来再看笔记,只能记得当初很少一部分内容,但那个时候在课堂上,我真正开始觉得孔子、子路和子贡这些人有趣起来,也能够对于“异端”、“异己之见”产生主动了解的心态,这与老师在课堂上列举见解之多是分不开的。陈晓杰老师带我们读了四书的《中庸》和《孟子》,《中庸》的“自诚明”、“自明诚”等被宋明儒辩证拆分解说的重大概念、以及当时老师课上所说的宋明理学“气”、“质”理解相关的“究极”讲法,现在想起来,都觉得是很可爱的画面。孙劲松老师带我们读《周易》,我原本对《周易》敬而远之,虽然因为小时候饥不择食的读书,勉强说得上《周易》篇目和八卦卦名,但其实并没有深入了解,加之《周易》对于当时的我而言,阅读理解难度较高。孙老师带着我们入了门,而且还带我们学习朱熹的大衍筮法,在课堂上的卜卦,很多同学本来想占卜爱情,后来不少改口说学业或者事业,也是有趣的回忆;重要的是,我学会了以后有人误解国学专业的专业技能后(比如误认为是风水堪舆之类),我可以回应的话:“读书人的兴趣不在这里”。《汉书》是徐少华老师和毋有江老师各讲半段,徐少华老师在课上做板书最有条理,常常让我们感慨是可以媲美高中课堂的规范板书,在规范的框架之下,徐老师对“合本子注”之类的知识点也讲解详细;徐老师的课让我这样不擅长把笔记记成优美的讲义概要稿的人也能记下有大致框架的笔记。毋有江老师关注时事政治,每次上课课间都会作“新闻述评播报”,他对历史地理学颇有研究,当时对于天文、地理这些专有名词极多又与理科密切相关的典籍,我素来有些畏恐,每听完一段,能跟上老师思路,又理解吸收了,我就很有成就感。

丰富的课程内容,加上各具魅力的老师们,他们的博学与风德,都如同传输生的气息的春风,又如“润物细无声”的雨丝,一点点、一点点让我们这些学生“变化气质”,看到更广阔的世界,看到怀抱着理想从事一种职业的姿态,看到信仰的坚守。

国学院的课程包纳了文史哲三院的精华,文学院程芸老师讲古代文体与辞章,我第一次试着写古诗;文学院熊桂芬老师讲音韵学,一门堪称“绝学”的学问(尤其是上古音),熊老师的温柔讲解让我有了学好的信心;古籍所肖毅老师的文字学和校勘学讲解,让我们系统了解了一个字可以有前世今生;古籍所邓福禄老师《说文解字注》研读课程让我们真正深刻记住了为什么段玉裁有狂妄的底气;古籍所的李广宽老师讲《古代汉语》,因为课时时间横贯大一,我们感觉老师年龄和我们相近,“广宽哥”的称呼流传开来;他在课上用“萌萌的”和“么么哒”分析阴阳对转,我们班此起彼伏一声声惊呼“学霸”、“大佬”;本院刘乐恒老师带我们学习书法与篆刻,让我头一次听闻“永字八法”这种入门诀窍,还听说了老师临摹行书可以更快写好字的诀窍;本院余婉卉老师给我们讲西方文学专题,专门讲了古希腊的戏剧艺术,还让我久违的读了西方名著小说;婉卉老师每次上课前的鞠躬与“诸君下午好”的问候是课堂开始的特殊标志;历史学院谢贵安老师则携厚厚的《中国史学史》论著而来,给我们讲我大天朝修史那些事儿,谢老师讲课冷不丁的会加上一些黑色幽默,他的“谜之微笑”让那个学期“谜之xx”这个词在我们班成为了一段梗。哲院谢远笋老师讲先秦诸子专题,谢老师上课亲切有味,语气极接地气,之前我参加儒学营遇到过在台湾访学的他,他就与我们聊过不少亲身见闻;哲院肖航老师讲中国哲学史,让我们都记住了“末法时代”这个名词,课上推荐的萧萐父、李锦全本的《中国哲学史》也成为我读的第一本学术专著。

国学院连设置的公共课都让人惊喜。大一一年分配我们的英语何博老师,带我们听TED、听托福,课上永远充满活力,重燃了我学习英语的激情;国学院的日语课一开始由外语学院林林老师带,打基础打了两个月,五十音的基础十分牢固,后来转由文学院裴亮老师教,换了教材后,同学感叹骤然转变严厉风格,不能愉快划水了。我本身喜欢日语,虽然通过语言能够更好的了解不同的世界,但日语课其实给我最有人生哲理性的收获,大约是“不能结婚”系列电视剧,《家族的形式》和《我不是不能结婚,是不想》等等热剧都给了我一时的共鸣和安慰。此外,国学院规定公共选修课必选杜乃林老师“数学精神与方法”和杜姗姗老师“逻辑学导论”两门课,这两门课对于严谨思维,助益甚大。如果没有强制措施,只看课程名字,我想我肯定会错过这两门如此精彩的课程。

以上略举部分我在国学院读书时的课程,主要是值此院庆之际,感谢曾经教过我的老师们。本科时候所有相遇的国学院设置课程的老师,都对我少年时代歪歪扭扭的成长起了导正作用。

国学院给本科生设置的导师制度也让我获益匪浅。一开始提到写论文我就头痛,完全不得其法。任老师引导我们读《国史大纲》,虽然那时候确实不明白为什么要读这本书,但是每隔两周,喘气如牛的我和另两位同门爬上珞珈山,坐在老师对面,听老师讲各种读书的闻获,很像是老师说的理想:与二三素心人谈学问,只是遗憾的是,当时我们几个学生都对学问本身没什么特别的体会。那时候我常常有畏难情绪,任老师常常严格的推着我们向前走。我问老师论文题目,老师总会很严谨的分析题目的可行性问题,顺便附赠附加知识大礼包,让我感觉知识的浪潮铺天盖地席卷而来。

我做事情总是犹豫再三,三思而不行。研究生决定读历史方向后,在申请研究生导师时,也是我询问了任老师选杨华老师怎么样,任老师提到师生相处的契合,我才得到了一点推力。然后我与现在的导师相遇,杨华老师又引导着我向题目的点阵其中一点更深入的阅读和思考。

博尔赫斯曾说,如果世界上有天堂,一定是图书馆的模样。图书馆可以作为孤独、有追求的灵魂的理想福地。而国学院,对我来说,就像是大学教育的理想福地。非常感谢与国学院的相遇。除了上述所列老师和课程,还有很多在一篇文章里不能尽说的趣事和感想,为了不让我啰嗦的笨笔把文章写成彻底的流水账和大杂烩,我只能暂且先为此文作结。

《孟子》里说:“有如时雨化之者。”刘向《说苑》说“春风风人”、“夏雨雨人”,与国学院的相遇,如同春风化雨,让塑成我躯壳的泥土保留了湿润。国学院严谨笃实的学风,纯而不驳的风貌会继续惠及聚集而来的学子们。谨以此文贺国学院成立十周年。

(作者赵一鸣,国学院2014级本科生,2018级硕士。)