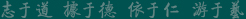

卓荦观书,平情论世

——在武大国学院的读书经验

作者:范云飞,武汉大学国学院2010级弘毅学堂国学班本科毕业生。现为清华大学历史系在读博士研究生。

欧克肖特说:“不探明一个人的风格,就会错过其言行四分之三的意义。”不仅对人如此,读书也是。阅读经典不是为了寻章摘句、矜己炫人,也不是为了自夸记诵之博、考据之精,而贵在沉潜深玩,心知其意。古书自有其义例和“风格”,我们涵泳其间,信而不疑,久之自然能体会古人的用心和深旨,冥然会通,妙契于心,一些本来看似荒谬难解之处,也自有其理路和意指。如章学诚所说,“而后微茫渺忽之际有以独断于一心”。这样才算是真正会读书的。

就我在国学院的学习经历,最值得一说的,就是杨华教授主持的“《礼记》会读”班。我们读唐代孔颖达等人编的《礼记正义》,用阮刻本《十三经注疏》的本子。“五经正义”是六朝经学传统的产物,是一种义疏体的经学诠释体裁,学者向来以为难读。清末的陈澧说:“读注疏使学者心性静细。”“注”指的是汉魏古注,“疏”则是唐宋的十三经注疏。读此之所以能使学者“心性静细”,因为义疏往往章句浩繁,头绪繁多,但这并不是说它杂乱无章,如果细读之,自能领会其体裁义例。我们所采用的“会读”的方式,取法于日本学者,一群人围坐一桌,同攻一书,逐字细读,每一个疑点都不放过,杨老师称此为“地毯式”的研读。

群经义疏的得失,学者们已经有过许多研究,大家认为,虽然它们有许多缺点,比如猥繁无序、拼泊杂凑,但仍然值得一读,因为它们是六朝经义的渊薮,许多失传的古书都赖以为人所知。但这都是从学术的角度来说的,把义疏当成历史研究的史料、语言研究的语料、或者是辑佚的原材料,这相当于把义疏当作一个待解剖、分析的尸体,而忘了它们本身是有义理和条贯的有机体。我们之所以要从头到尾、逐字逐句地细读《礼记正义》,就是为了亲近义疏这种体裁,领会它本来具有的意指和精要,这也是读书而求心知其意的意思。

义疏解经,非常绵密而且细致,从经到注,从注到疏,在巨量的文字之中,总会有脉络和理路可循。经与经之间、经与注之间,往往不无罅隙舛错,而义疏则要弥缝其间,牵连引申,敷衍义理,使经、注各得其所,在义疏所编织的体系中彼此相安无事。正因为其绵密细致,所以才能使学者“心性静细”。我们游弋其间,追寻它的脉络和理路,慢慢地抽丝剥茧、探微索隐,其中的精义也就由隐而显,终至焕然大明,古人的用心和指归,也就渐渐地呈现在我们面前了。

我们的“《礼记》会读”,与其说是一个探索的过程,不如说是“领会”的过程。义疏本身是完整的,其精义自在,我们不是剥裂它以寻章摘句而为我所用,而是逐渐领会它本身具有的“风格”,或者说,培养一种阅读义疏的“语感”。一开始读义疏的时候,会觉得枯燥无味,简直寸步难行,而且很多文字毫无逻辑,甚且前后矛盾,舛错互出。而一旦有了这种“语感”,读起来就顺利多了,古人的思路也变得可以理解了,一片鸢飞鱼跃。当然,用我们现代人的逻辑和理性来看,古人的许多言论仍然是讲不通的,但我们不会再轻易否定它,而是试图理解它,发掘它背后的义例和深意,这样坚持下来,往往心有所得。

当然,领会这种“风格”,培养这种“语感”,还只是走近古人的第一步,但这第一步的迈出,却着实不容易。首先,我们要平心静气,放弃我们现代人的傲慢,抬起头来仰望古人,这样才能读古人之书。而古人之书则要从头到尾,精读细玩,而不是像看报纸一样只读对自己有用的部分,也不是像批作业一样专门找茬挑错。随着阅读的深入,我们对所读之书的“风格”和“语感”也就冥契于心,这样才能“与古为友”,进而“与古为一”。

我们读书的目的,则是为求一种专门之学、“心得”之学。天下学问是无尽的,只要有一种领会最深,可敷身心性命之用足矣,所以要专门之学。而读书贵有心得,前人给我们研究出了这么多知识,我们只是坐着读一读书就能学到很多,但前人未知、而自己独得的道理,才是最为可贵的。章学诚说“安坐而得十之七八,不如自求心得者之什之一二”,一些道理能深造而自得,从而自信甚坚、持之甚笃,这才是我们个人安身立命的根基。我们之所以会对这些“心得”深信不疑,就是因为这是我们在对古人的“风格”和“语感”深切领会的基础之上体悟出来的。还是章学诚说的,“专门之学,未有不孤行其意,虽使同侪争之而不疑,举世非之而不顾。”

以上所说的读书体验,只能是一种个人之学,而不符合现代学术的标准,因为读书本来就不只是学者这一职业群体的事。但对有志于学术的国学院的学生来说,这些训练仍然是必要的,读了一些古书,给了我们亲近古人、真正理解古人的渴望,而要达成这个目标,还是要经过艰苦的文本细读。陈澧说过,“学者之病,在懒而躁,不肯读一部书。此病能使天下乱。”这种情况到了钱穆的时代好像也没有改变:“只要东西翻阅,搜求一二题目,来写文章,此种风气,定会养成学术界一种懒而且躁的心理。懒是不肯平心静气,精详阅读。躁是急于成名,好出锋头,掩盖前贤,凌驾古人。待到读书人全受此种风气之熏陶,由他们出来领导社会,主持时局,其势自然足使天下乱。”现在看来,这种风气似乎也没有变。

追究这种风气产生的原因,除了人心日渐浮躁之外,我们学术体系的内部也有问题。清代乾嘉学派主张朴学,致力于训诂考据,到二十世纪初胡适提出“以科学方法整理国故”的口号,傅斯年提出“史学即史料学”的口号,我们日渐走上了现代学术的道路。但陈澧说“懒而躁”,就是针对考据者流,纯粹的考据则排斥义理,甚而不辨砖石粪壤,只是考据而已。钱穆所说的坏风气,则是针对现代学术之路上的学者们,如果史学即是史料学,则一切古书都成了研究历史的“史料”,甚而天壤间一切文献都成了研究各种学问的“材料”。对于“史料”、“材料”来说,我们只辨其真伪与价值,而不再把它当成一个需要亲近和领会的有机体,这样也就难怪大家只是搜求材料、而不肯认真完整地读完一本古书了。但如果我们深入古书之中,侧身古人之列,同样会发现胜义缤纷,美不胜收,这也是一种学问,而且可能是科学的学术研究所不能领会的。北京大学的桥本秀美教授说:“愿一切学术为读书服务,不愿读书为学术服务。”所谓“心得”之学,应该是从读书之中用功勤久、自然生发出来,而不是为了一个题目去翻书。

武汉大学的国学院自创办以来,就没有多少高调的口号,就像院长郭齐勇说的,只是努力“培养几个读书种子”而已。但“读书种子”的培养,实非易事,天下之人莫不读书,真正会读书的却不多,肯沉下心来读古书的则更少。郭院长正是有感于此风气之颓,所以才让我们多读经典,一些元典更是要字字细抠、句句琢磨,五经四史之中要选一些感兴趣的,成本大套地读下去,古注旧疏也不能放过,只有经过这样一番洗礼,才能有以入古人学问之门,对古书的风格和义例有所感会。也只有如此,才能戒除自身“懒”和“躁”的习气。

同样是读书,但人的局量有浅深,规模有大小,格调有高低,所以古人教人读书,首先立意要高,格局要大。国学院推崇“精英教育”,也是为此。于亭教授说,“精英教育”其实是一种自由教育,它不教人具体的知识和技能,而是阅读经典,培养人格,目的是塑造一个健全而自由的灵魂。自由教育是培养精英的,而现代的大学则主要是知识、技能的教育,这些与精英教育是矛盾的。有些学生会走上学术之路,但学术本身也是一种技术,即使是读书做研究,也不是精英教育的本意。

有人可能会觉得真正的读书是那种“学者式”的,一般人只是读着消遣或者为了实用的目的而读,其实并非如此,真正的阅读不应该限定在一个职业人群之中。陈澧说:“有士大夫之学,有博士之学”。“学者式”的阅读,其实是一种“博士之学”,训诂考据,或者从古人言语中摘取一鳞半爪来敷衍义理,这也是把书当工具。而真正的阅读,则是“士大夫之学”,观其大义,求其指归,在精细而全面的细读的基础之上,领会古人的“风格”,培养对古书的“语感”,从而与古人妙合无间,这是一种“心得”之学,它不在口耳之间,而在七尺之躯。

这种“心得”之学,就是“士大夫之学”的真谛,它塑造人的人格,使人有一个自由、健全、宽容、仁恕的灵魂。它使人高尚,同时又使人卑微,因为这种学问的训练使人认识到,一切看似“高尚”的东西,比如哲学、诗歌、艺术,并不能使人高尚,我们更不能因为从事于这些高尚的学问,就给自己贴上“高尚”的标签。恰恰相反,是因为有高尚的人从事于这些,才使它们变得高尚。我们所要做的,是以一个卑微的姿势和虔诚的态度来尝试阅读、理解那些经典,在深入的阅读之中,我们与古为友,与古为一。同时,我们的心智也得到了锻炼,灵魂也得到了升华。读书求其心得,修身务在仁恕,这就是章学诚“卓荦观书,平情论世”的意思。