3月19日下午,哲学院大报告厅为来自德国特里尔大学的苏费翔教授举行了简洁却不失庄重的客座教授受聘仪式。在此之后,苏教授为到场师生带来了名为“论钱穆晚期的道德观”的讲座。

苏费翔教授生于1967年4月10日,他的求学经历极其曲折,在本科获得数学学位之后,他对中国产生了浓厚的兴趣,开始研究汉语和汉学,而如今,他已在德国特里尔大学任教,并担任汉学系主任一职。

苏费翔教授说得一口流利的中文,他由剖析“钱穆与当代新儒家”的关系开始,引入讲座正题。他从两个层次来阐述这个问题:首先,钱穆是儒家吗?答案是毋庸置疑的。因为钱穆先生非常重视孔孟朱熹之传统,并一直致力于将儒家思想运用于现代社会,直至马克思主义等新的思想热潮在中国兴起,也从未动摇过他的立场;而第二个问题则是,钱穆是新的吗?苏教授认为,“新”这个词总是只能持续一段时间,因为随着时代的变化,任何新思想新潮流总会转旧。当代的许多学者也发现了这个问题,就有不少人想以“后儒家”代替“新儒家”的称谓。而钱穆先生的情况,在苏教授看来,跟宋代的朱熹非常相似。朱熹也被称为“新儒家”、但他从不认为“新”是好的东西。在当时,王安石以“新”为上,著有《三经新义》;而朱熹却有著作称为《周易本义》,书名便可看出他的取向,因此将朱熹称为“本儒家”更恰当。就钱穆先生而言,20世纪的人们都在求新求变,而他却独倡遵循旧理。他在《论语新解》的前言中写道:“本书取名新解,非谓能自创新意,掩盖前儒。实亦被采众说,折衷求是,而特以时代之语言观念加以申述而已。”“新”这个概念,是值得斟酌的。另外,钱穆先生本身,并不曾将自己归入“新儒家”的门下,而正相反,他并不喜分门别派。

苏教授引用了意大利汉学家 UmbertoBrescian 在其著作《The new Confucian movement》一书中罗列的所谓“新儒家谱系”,他开玩笑说,换了钱穆自己就不会画这样的谱系。中国虽然有重视师生关系的传统,但钱穆先生的特点则是不要求学生跟自己一样。而无论身前身后,钱穆先生常被称为“史学家(Bresciani)”,但他自己对于这个概念是很不以为然的,因为他认为,中国的学术传统中并不存在史学家、文学家的分野,分别学科是西方概念。之后,牟宗三、唐君毅等人发起《为中国文化敬告世界人士宣言(1958)》,钱穆先生认为这是“分学派”的风格,拒绝签字。他对于“今古文之争”采取的亦是调停矛盾的态度,以上种种,都可以看出钱穆先生反对“学派之争”的取向。

要说到钱穆在中华人民共和国的地位,则必须提到他的政治思想和爱国主义。钱穆先生在《国学概论》(1927)一书最后一段提到,三民主义恢复了民族固有的道德智识能力,恢复了民族固有之精神”,其后,他又用孔孟思想加深三民主义,发表了《维新与守旧–民国七十年来学术思想简述》(1981)一文。钱穆先生的政治思想是根植于中国文化的,但他倾向于中国与西方的对峙,多批评“西方文化”在中国的影响。

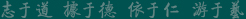

钱穆先生晚年的著作涉及有很多对举中西方的例子,他在《晚学盲言》中尤其注重“德”的概念。苏教授将“德”翻译为“virtue-power”,因为他感受到,这里的“德”已不仅仅是一种内在修养,它在现实生活中是一定有所应用的。在对举中西方时,钱穆先生往往流露出这样的观点:

西方人尚“权”,中国人尚“德”。权必争之外,德则修之内

中国人言学,先德后知;西方人则知识为重,德行乃所不言。

中国人尚仁,西方人尚智。故中国人重道义行为人物,西方人重物质…

西方信耶教,崇拜上帝,仅求登天堂,仍是一种功利观。

苏教授对此评述说,这种“中”、“西”对峙的观点,恐怕太过简单。它分割了两种文化,会阻碍国际与跨文化交流。

钱穆先生之后的《历史与文化讲义》(1976),其德译本名为《西方不了解东方》,这本书则表达了钱穆先生“必须去除中西对峙”的观点。书中还有“斗气不如彼此尊敬”、“生命不是个人的事,而是全体的一部分”、“个人自由不可以危害他人自由”、“每个人可以体会到德,德是平等的,德给人自由与独立(这也是中国人的个人主义)”、“不同社会阶层、国家之间,必有和谐状态”、“德是天给的,但是人要实行它”、“在社会中,教师比领导更重要,道统比治统更重要”等重要观点。

最终,苏教授总结道:晚期作品不代表钱穆学术的顶峰,而由于钱穆先生寿命长、晚期作品特别多、强调中西对立、又因没有留学经历使得他对西方思想不甚了解,导致了他的思想在西方的接受度比较低。除此之外,钱穆思想的弱点还有对西方思想与历史有成见、太过理想主义、以及接近民间思想和反主流等。