13日晚,来自美国威斯康辛大学东亚系的教授RaniaHuntington(中文名:韩瑞亚)在哲学学院大报告厅为我们带来了一场名为“德清俞氏的家族记忆与文体”的讲座。尽管当日傍晚气温骤降,但仍有感兴趣的同学提前到场,等待这场讲座的开始。

韩瑞亚教授说得一口流利的中文,她从介绍背景开始切入主题。她认为,古代文人有着“为那些自己没有能力传自己的名、或是把自己的功绩传下来的人立传”的基本责任,而在木刻技术发明之后,这些“传”要到被印刷出版才算是最终的成功。到了清末,战乱毁去藏书、文人墨客也竞相凋零,如此数十年,古文化便面临着无法流传下去的窘境。

俞樾,号曲园居士,因治经学而成名,成名以后为无数人写序、墓志铭、传等,他的作品中也包括有许多家族记忆,这些文献资料在中、日、韩三国都有流传。

原本韩瑞亚教授对于其笔记中关于狐仙等超自然力量的相关记载较为关注,而之后她在阅读忽略已久的《右台仙馆笔记》自序时,才发现这本笔记之所以题为“右仙台馆笔记”,是因为在他的夫人死后,他在夫人墓旁修筑了一座小屋居住,小屋名为“右仙台馆”;而另一本笔记《茶香室丛抄》,其名“茶香室”更是俞樾夫人生前居住之所。她原本对二书的印象只是单纯的“摘录众书”,只是一种记录体式,认为其中无过多个人想法,而知晓二书名目的来由之后,韩瑞亚教授便推断此二书极有可能是为悼亡而作。

在此之后,因缘巧合,韩瑞亚教授又在南京图书馆发现俞樾孙子俞陛云为先妻写的小册。

韩瑞亚教授说,不同的文体有着不同的记忆作用,例如诗歌,它便有“易记诵、存人声、有赠、和之对,两性都能参与其中”的特点,而笔记或志怪体,则能存口头故事,文人也借此把不能写诗的人的故事写入其中,至于序,则是文人与文本之间的桥梁,自序又有着特殊的自传性质。

俞家留下来的家庭记忆特别丰富,它不仅作者多,写作的文体也多样,并且包含有一种特别的、代代重复的背景:即,妻子去世,丈夫在她的箱箧里找她生前写的诗稿,为悼亡而整理、写序、及出版,有着“存其诗以存其人”的效用。然而,这其中也有各种例外,比如屡见不鲜的“女子逝世前焚稿”的相关记录。一般而言,能够找到诗稿的,便刊刻诗集,由家人写序、跋、题辞、题署等;而找不到诗稿的,便用丈夫的作品代替,再刊刻出版。

韩瑞亚教授关于女子对待自己作品的“传燃冲突”也有自己的推测,她认为极有可能是女性比男性保守,认为遗墨乃身外事,因为这些妇人都不是林黛玉,她们大都家庭生活幸福美满,儿女双全,不至于因绝望而焚稿。另外,疑因婆媳矛盾而自杀的俞樾孙女俞庆曾,逝世前非但没有焚稿,还留下了绝笔诗。

从俞家一门远房亲戚的记述中,也能看出女性对于“遗墨”的复杂态度:她在丈夫死时焚去诗稿,却在孤儿长大成人后教他背诵她所记的诗,这是为了日后能让儿子借此想起母亲。

女子焚稿是一个男人愿意讲给家外人听的故事,而奇怪的是,追忆中寻稿而不得的遗憾屡屡闪现,但在女子仍在世时,不论丈夫还是妻子,都从不提要搜集诗稿保存刊刻的事。

在讲座中,韩瑞亚教授也用PPT向我们展示了相关文本的段落原文,在阅读和介绍中,在座师生也了解到了《右台仙馆笔记》和《茶香室丛抄》的成因:俞樾的妻子生前有看书时遇到离奇或有趣情节时,以纸条摘录的习惯,于是俞樾在妻子逝世后,读书也仿照妻子,“遇罕见之事记之”,最后编纂成书,作为悼亡的见证。

俞樾和古代许多文人一样,认为鬼不会长久,神仙也会被代替。只有文本最永恒。他希望为之写传、诗、序的亲人也会因为这些文本而永久留存。

韩瑞亚教授的讲座至此告一段落,讲座的主持人于亭教授发言说,西方学者将书写视为一种记忆事实和社会事实,而中国学者更多将其视为文学与艺术。西方学者的这种迥然不同的问题意识补充和刺激着我们的学术,其细腻之处也发人深省。

而文学院的张箭飞教授则回应说,就如《神曲》中但丁对贝阿特丽切的悼念更倾向于突出自身一般,“悼念”本身便是一种把自我情感纳入社会意识、文学规范的过程,其重心在于被悼者本人还是悼念者内心、或是受到社会意识的规范,都是值得人深入思考和分析的话题。

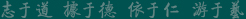

之后的学生提问,更使得气氛热烈起来。围绕着面对“立德、立言、立功”两性态度之差异,学生和老师间展开了热烈的讨论。最后,于亭教授总结道:

“人文科学的研究本质便是一种追忆,而书写是唯一的孔道和途径,它是一切的证据,也是一切困惑的由来。结论本身不重要,重要的是向度,即,你如何追索过去。这是人文历史和研究本身的魅力所在,重要的不是回到历史本身,而是参与塑造的过程。”