中国著名哲学家、中国哲学史专家、易学家、武汉大学中国哲学学科奠基人之一、武汉大学哲学学院教授、国学院顾问唐明邦先生因病医治无效,于2018年5月4日驾鹤仙游,享年94岁。唐先生学德兼备,博古通今,乐天达观,宁静致远。学界闻先生仙逝,其门生故旧,或曾与先生论学、向先生问学者,或曾读先生之书、曾闻先生之嘉言懿行者,咸为悲悼,纷致悼念。编者今选录其中部分悼念文字,以向唐先生致敬,并表达怀念之情。

一、挽联(序齿)

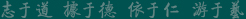

天人之学贯通天人

地理思考重整地理

唐明邦先生千古

夏威夷大学成中英敬挽

著述等身,学问从来趋既济

达生齐物,苍茫一去得逍遥

中国社科院哲学所胡孚琛陈霞敬挽

探玄周易于象数与义理间出新意

阐微本草于科学与哲学间有独思

受业:李维武何萍敬挽

明伦固本一生孜孜不倦研易悟心法

邦典修行九秩恒恒无休探赜成圣功

四川大学老子研究院詹石窗敬挽

易学泰斗,包荒涵弘,一代巨擘,后学景从

文史宗师,淡泊宁静,两肩明月,云鹤西归

后学:欧阳祯人 敬挽

象数理辞玩不离占易知天下之道

圆神方智观不离变简从中行之德

晚生 王兴国敬挽

易为宗主,道医科技均通贯

淡味平生,名利得失早外身

吴根友敬挽

明夷用拯君子有责于斯世力能救易

邦宁本固先王圣化在方册神而传之

后学:梅珍生敬挽

识荆长安城,丁丑晚秋霜叶红;先生归道山,长仰慈容心亘亘。

拜门珞珈山,甲申暮春樱花粲;徒孙惭短绠,每忆謦欬泪纷纷。

隔代徒孙 黄黎星 敬挽

含章处卑,担冬涉大川之任

致虚守静,知万物归根之常

太老师唐公千古!

华中科技大学唐琳敬挽

易学大师深通变化驾鹤西行

皇皇巨著发阐精微留泽东土

河北师范大学马克思主义学院杜运辉

掘深井汲寒泉开沟渠自强不息乃得易道医道道家道

心光明性笃实行忠恕厚德载物终能安之信之少怀之

太老师唐公千古!

湖南大学陈仁仁敬挽

阴阳无始,先生魂返太虚,无非纵身入大化;

动静有常,后学幸闻教训,始知一气终流行。

唐公讳明邦先生千古!

再传依平敬挽

义理象数,性命之道;

乾坤挪移,洞天智慧。

陈中敬挽

二、悼念文字(序齿)

成中英

夏威夷大学成中英教授致电郭齐勇教授,回顾了他与唐先生在推动国际易学方面的密切交往,对唐先生逝世表示深切哀悼。

钱耕森:明邦大学长,噩耗传来,不胜哀悼!

昨天,是我们母校北大建校120周年大庆!系里接待说:你们54级就您一个人回来了!您也是回来最年长的校友云云。我们同窗四载,虽过去一个甲子之久!但当我回到老地方,则仍历历在目,还想到了您老!因为您老是同班里最年长之一,大我们很多,大我本人十来岁,您确像个老大哥,一面学习比起年轻的我们似乎要吃力些,一面像老大哥关爱着我们……不料而今竟永别了!敬祝您老学长在天之灵好好安息吧!

学弟钱耕森敬悼于北大哲学系5月5日上午

胡潇

请转达对唐先生的哀悼。学界痛失一位可敬的儒雅名宿、先生!

胡潇(武汉大学哲学系1978级硕士研究生)

郭齐勇:沉痛悼念唐明邦老师

唐老师走了!2018年5月4日上午,我与几位同事去看望他时,他未能睁开眼睛,已经没有意识。医生说,癌细胞已转移到全身各脏器。他很瘦,已是皮包骨了。下午4时接到噩耗,唐师于3点30分驾鹤西去,享年94岁。哲人其萎,呜呼哀哉!

唐师是我最亲近、最尊重的三导师之一。三导师中的萧萐父老师、李德永老师走了快十年了。在他们自己戏称的“三驾马车”中,萧师是灵魂,唐师当教研室主任多年,承担了一些具体的组织、落实的任务。

九天前,4月24日上午,我到中南医院去看唐师,他见我来了,很高兴,断断续续说了很多话。这次我待了近两小时,与他聊了一个多小时。他跟我讲,应重视中国哲学的四大观念:阴阳观、五行观、天人观、经络观。唐师对每一条都有论述,强调了应注意的方面,如五行,是关系而不是实体等。他边讲理论,边说材料,背了几段话,我知道是《易传》与王夫之《周易外传》中的话,也与他一起背了起来。据他身边的人讲,从这一天开始,他的口齿不太清楚了。但他当天的思维理路是清晰的,记忆力也还不错。他告诉我,他平日能背一些唐诗宋词等古今诗词名篇,当即背了李清照的《声声慢·寻寻觅觅》和毛泽东的《沁园春·雪》。

元月25日,武汉难得的雪天,校园飘着雪花,我与徐少华、孙劲松二教授一道,代表国学院师生看望唐老。他热情接待了我们,与我们聊得很好。每年春节前,我们都要提前给老先生们拜年。这次感到唐老师瘦多了,脸部尤其明显。

唐师是著名的金嗓子,上课时声若洪钟,声震教学楼。他重视本科生与研究生的教学工作,深受同学们爱戴。他投身教书育人,对学生关怀备致。

唐师对我关爱、提携,不遗余力,师恩浩荡,恩重于山!我的本科毕业论文是他指导的,我的硕士学位论文是三导师合作指导的。唐师还是我读博士生时的指导小组的师长之一。我研究熊十力,唐师很是关心,出差四川、上海,拜访熊先生门生故旧与亲属,帮我联系,提供信息。我当青年教师时,唐师传帮带,亲力亲为,对我帮助很大。

唐师退休很早,1991年就退了,但他退而不休,著述研究,参会讲学,很是忙碌。他常给我打电话,我也常到他的府上去拜访,他说的都是近期的读书、写作、外出的情况和一些学术信息。他很勤奋,著作多为退休后撰写。

唐师淡泊明志,低调平实。有一次他与我聊天,他说他的人生格言是“不争”。他实践《老子》的“上善若水,水善利万物而不争”的精神,超越于名利之上。由于退休早,他的住房又旧又小,收入较低,待遇很差,比起我们这些学生,甚至再传弟子都差多了,但他毫不计较,心胸宽广,豁达大度。唐师坚持练气功,动功与静功都练,常常指导我们养生健身。唐师把他领悟的中国哲学的智慧与自己的身心修养,密切地融成一体,知行合一,学以致用!

唐师是哲学家与中国哲学史家,尤精于《周易》经传与易学史、道家道教和古代自然科学中的哲学。他的堂庑甚广,成就颇大。承唐师看得起,命小子为他的两部大作写序。小子斗胆应命。在这两序中,我探讨了他的学术思想及贡献。兹附在下面,聊表我对恩师的沉痛悼念与深切缅怀。

2018年5月5日,立夏日

詹石窗:沉痛悼念易学泰斗唐明邦先生

惊悉中华易学泰斗、著名的中国哲学史名家、武汉大学教授唐明邦老先生仙逝,后学深感哀痛!

唐老先生诞于巴蜀,与先师卿希泰教授交谊甚厚。一九八四年,唐老师发起召开首届中国《周易》学术研讨会,后学石窗有幸受邀出席。唐先生关怀备至,启迪良多。会议结束时,唐先生亲自到东湖宾馆门口送行,至今记忆犹新。后来,唐先生审阅了我的硕士论文和博士论文,循循善诱,后学深受教诲。二十一世纪初,后学任厦门大学哲学系主任时,曾邀请唐老先生至厦门讲学,唐老先生不辞辛苦,讲易论道,吟诗作词,给厦大师生留下十分深刻的印象。不久,后学发起召开“詹敦仁学术研讨会”以及“国际道学思想文化学术研讨会”,唐老先生复应邀莅临指导,给予大力支持。

唐老师学贯中西,尤精于《易》学和中医经络学说与本草学。他笔耕不辍,所著《邵雍评传》《李时珍评传》《本草纲目导读》等嘉惠后学甚多。唐老师是一位文史哲兼通的老学者,开会见面,每每诗潮泉涌,令人深受鼓舞。

唐老先生和蔼可亲,见面即可聊家常,是一位奖掖后学的仁厚长者。在老先生仙逝之际,特别怀念。谨作挽联一幅,以哀悼之。联曰:

明伦固本一生孜孜不倦研易悟心法,

邦典修行九秩恒恒无休探赜成圣功。

后学詹石窗叩拜

戊戌年三月十九

公元2018年5月5日

孙思

我们这一届的中哲史课程有幸受教于萧先生,李先生和唐先生,你(注:郭齐勇老师)的回忆把我带回到唐先生的课堂,他那洪钟般的讲课嗓音,对《易经》熟读于心,深入浅出的讲授仍记忆忧新。我留校在逻辑教研室任教期间,唐老师常转送我一些学界友人赠送他的逻辑学方面的书,并勉励我不断学习,提高教学和科研水平。唐先生谦和慈爱,诲人不倦,献身于传统文化的精神永存心间!

胡治洪:沉痛哀悼敬爱的唐明邦先生!

晚学上月25日去看望了唐先生,盘桓移时。听唐先生义女梦华告,郭师头天去过,陪唐先生近两小时,弟子感动不已!我心知唐先生来日无多,遂与先生合影数幅,茲成绝念!

春节期间我也去过唐先生家,老人家已卧床,强撑起身,与晚生谈了近一小时,兴致勃勃!明年春节再不能去了。

丁为祥:沉痛悼念唐明邦先生!

下午,永宁以短信告诉我唐先生去世的消息,我们短信聊了很长时间,我还想起上次回武大和治洪、华平去拜谒唐先生的情形。忝为武大学子,唐先生身上那种淡泊、超然是武大哲学人的重要遗产,也是我等"少林俗家弟子”永远值得记取的人生精神财富!唐先生千古!

再传弟子:丁为祥敬悼

陈寒鸣

敬悼唐先生!转发整理后的唐先生与中国社科院黄宣民先生通信两通。

萧洪恩:为唐老师“送终”了!

在人们对“万寿无疆”无法期待时,“寿终正寝”就成了人们对自然生命的理想预期。在这方面,人之自然生命的长度,既有自然科学上的常理根基,又有人文、社会科学上的修养根基,这两者,我们敬爱的唐明邦老师,已经达到了相当完美的结合。然而,唐老师还是走了,2018年5月4日下午3时36分,成了我们敬爱的唐老师永远的、完美的自然生命的终点——享年94岁。此后,唐师的文化生命将会永生,伴随着他的家族生命的后人、学术生命的传人、精神生命的达人……直至永远。唐老师永垂不朽!

我这里从民俗文化中所说的“送终”的原则条件谈唐师的完美人生。

在民俗文化中,“送终”是可遇而不可求的。一个人儿孙满堂,却未必有人“送终”;一个人了无后人,却可能有众多的人“送终”。其间,一个人将死时,谁会“送终”,并不完全由那个将死者自己决定;有时候,人们估计某人将逝,一直守在其身边,可那位将死者就是不会死,而一旦某人离开了那里,哪怕是一小会儿,那位将死者却去逝了;有时候一个人将死,众多的人守其身边,他所期望的人未到,他却能一直坚持了下来,直到看见了他所想见到的人,他便安静地走了……人之死,就是这样的神奇,《死亡文化史》、《死亡哲学》……尽管学富五车,也仍然难解其神奇。

我们并不希望为人“送终”,因为那等于说是咒人要死,这自然是不人道的,以至于民间与此相类的词都忌讳,比如送礼品,礼品不能有带“终”的,比如“送钟”、“送棕”等,以至于在人未死之时,相仇之人的对骂才会说:“你死了!我给你送终!”从这个意义上说,“送终”也是可遇而不可求的。

不过,今天唐师走的时候,送终的队伍庞大,特别是有远从四川来的妹妹、侄儿,自己的儿女、学生,及至徒孙,还有保姆(上次写时,用“保母”,说其照顾唐老师的责任与担当,这次已经不再宜用了)等。我应该是作为直接的学生代表了能够为唐师“送终”了(我在2018年4月8号去看他时,他还很清醒,当时我还与了一篇博文:《老师今年九十四岁》,当时还说希望他活一百岁呢!)。

为什么有这么多人“送终”?这些人又为什么能够“送终”?按照中国传统民俗文化的说法,有两条铁的原则:道德上的必然性、信仰上的天然性。

道德上的必然性是说逝者与“送终”者的道德素质到达到了爱人尊敬、受神认可的必然程度(组织规定的或其他受必然性制约的除外),这些人都是因各种原因而能够被道德与正义所认可的。

信仰上的天然性是说基于过去的“举头三尺有神灵”、“人在做,天在看”而确定的逝者与“送终”者都有被诸神认可的特殊功德,约略应是唐先生所讲《易》学中经常教导的:“夫大人者,与天地合其德,与日月台其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。天且弗违,而况于人乎!况于鬼神乎!”因为属天理当然。

所以,由此两个来源于民间的唐老师神圣的确证,也会让人们永远记住这一代《易》学宗师、一代学师典范、一代文人楷模!

后学萧洪恩记于2018年5月4日下午17时18分

欧阳祯人:沈痛哀悼武汉大学一代宗师唐明邦先生!

惊悉唐明邦老先生仙逝的消息,十分痛心,扼腕希嘘!唐老先生笃志学问,低调克己,平易近人,气象如长天云鹤,翱翔于蓝天之上,寄情于诗词之中,一任平生风雨飘摇,得失荣辱,都不在先生的话下。像萧箑父老先生一样,是一流的人品,一流的学术,一流的风采。黄昏降临,哲人其萎,我心悲摧:

易学泰斗,包荒涵弘,一代巨擘,后学景从

文史宗师,淡泊宁静,两肩明月,云鹤西归

后学:欧阳祯人 敬輓

2018年5月4日晚上

王兴国

杰兄:惊闻唐明邦先生大化而去,忆及数次请益,均得先生教诲,今以此联敬献于先生灵右,以誌不忘,敬祈先生安息。

象数理辞玩不离占易知天下之道

圆神方智观不离变简从中行之德

晚 生 王兴国敬挽

2018,5,5于深圳

吴根友:挽唐明邦先生并追忆

易为宗主,道医科技均通贯

淡味平生,名利得失早外身

我们尊敬、爱戴的唐明邦先生在2018年5月4日(谐音无事)这一天离开了我们,享年94岁,是人中高寿者。仁者寿,唐先生是我们学界中的仁者,是珞珈山中国哲学的宽厚仁人,最值得我们敬重的人师。

今年春节之后,我选了个天气晴朗的下午去看唐先生。一见面,我就觉得他的状况不是很好。三月份刚开学不久,我又陪学院新到任的党委书记龙滔博士,以及院党委副书记、工会主席徐萍一道再去看望唐先生,此时先生身体状况更差了。在交谈中,唐先生得知学院搬了新楼,非常高兴。我们当时也答应天气暖和一些,让学生推车陪他老人家去看看新楼。没想到,最近十几天连续两次进医院后就再也没能出院了。

唐先生是我博士生期间的业师之一,1990年平生第一篇正式学术论文《略论老庄的生命哲学》(《哲学研究》)就是经过唐先生亲自修改后发表出来的。后来由于专业方向是明清哲学,在学术上与唐老师的交往不多,但在《周易》研究、道家道教方面,我还是常向唐先生请益。有时先生三言兩语,就让我茅塞顿开。特别是讲到李时珍辞去皇家御医,常以自己身体做实验,扎针灸,试药效,令我对大药王、大医王李时珍顿生景仰之情。每次去唐先生家,他都非常开心,既谈他的近期学术研究,学术心得,什么地方参加了学术会议等等,也往往在结束谈话前,总喜欢与我分享他晚年养生的心得。先生告诉我养生的道理:饮食贵淡。而且现身说法,以他自己晚年鹤发转黑,脱发再生的实际身体体征,说明正确的饮食对身体健康的好处。实际上,按照我自己的理解,唐先生养生贵淡不止是在饮食方面,整体人生情怀就是道家的道之出乎口,淡乎其味也。

2013年初的某一天下午,我去看望唐先生,闲谈间,他拿出自编的《云鹤诗稿》,嘱我作序。我欣然领命,趁此机会拜读了唐先生退休后的百余首诗作。唐先生的诗犹如其人,其厚道、质朴的为人风格即是他的诗格。其诗虽为古体,但并非近体诗,故不可以律诗之律要求之。然其诗的确表现了“我手写我心”的率真,兹引两首窥斑见豹,如《八十抒怀》云:“放舟东湖捐尘虑,漫步珞珈长精神。闲批旧稿刊故失,偶吟佳句引诗魂。”《自题墓石》云:耕耘玄圃获硕果,清心悟道显至真。风抚石门云霞灿,月满升空鹤一声。 第一首体现了先生哲理诗魂相扶持的人生姿态;第二首展示了先生超越生死的哲人精神境界。

如今,唐先生以九四高龄在春天无事之日驾鹤西去,我们应当以“仁者寿”的祝福,鼓琴歌送他毫无挂碍的飞升。而在先生飞升之后,我们应当反复回味的是他淡味人生的情怀,以及留下的天籁鹤音,并让这鹤音把我们对他的思念永远地引向玄圃。

2018年5月6日晚二稿

黄黎星:悼挽师祖唐明邦先生

识荆长安城,丁丑晚秋霜叶红;先生归道山,长仰慈容心亘亘。

拜门珞珈山,甲申暮春樱花粲;徒孙惭短绠,每忆謦欬泪纷纷。

晚生黄黎星,处东南偏隅,驽钝之资,绠短汲深,追随先师六庵先生黄寿祺教授、业师张善文教授学《易》。1997年丁丑,随业师前往西安交通大学参加第二届易学与当代文明研讨会,得拜见唐明邦先生,返闽途中又往武汉大学唐府敬谒。2004年甲申,入武汉大学博士后站,忝列恩师萧汉明教授门墙,遂成唐明邦先生隔代弟子,曾数往唐明邦师祖府上聆听教诲。戊戌暮春十九下午,师祖遽尔捐馆,驾鹤归道山,徒孙猝闻噩耗,悲情曷可言!哲人其萎,典范永存!先生之风,山高水长!

隔代徒孙 黄黎星 敬挽

丁四新:痛悼师祖唐明邦先生

遽闻易学耆宿、珞珈易原、尊敬的师祖唐明邦先生遽尔仙逝,晚生感到无限悲痛和万分伤感!

晚生曾在珞珈山亲炙于唐先生门下,他老人家给我们上过“《周易》哲学与中国文化”的课程。先生讲课,声如洪钟,沛然浩然,给我们留下了极深的印象。后来,唐先生还评阅了晚生的硕士学位论文,参加了我的毕业论文答辩会。他的多部著作,如《李时珍评传》和《邵雍评传》,晚生亦曾拜读过。在耄耋之年,唐先生还亲自编辑了巨著二册,《周易通雅——唐明邦易学论文选》和《天人之学——唐明邦自选集》出版后,他亲赐给晚生,我都细致地翻阅过了。特别对于《周易通雅》中的一帧照片,晚生观想良久,情不自已,遂将区区感念书之于博客上。

唐先生的性格,冲淡平和,谦逊礼让,疏于名利,纯良素朴,亦孝亦友。珞珈弟子,咸知先生之贤。

唐先生学贯三教,性达天人。在中国哲学、易学和道教研究上用尽心力,成绩卓著,著述良多。他特别钟情于《周易》,是当代易学耆宿、珞珈易原,影响广泛,及于黉门内外。在学术的道路上,他是晚辈学习的榜样,是我的指路明灯,良师和益友。他常常教导我们说,学术要贵专,要掘井及泉、守住阵地,多做作品,而不能三心二意,朝秦暮楚;基础要扎实,“练拳不练功,到老一场空”。这些话,经过他的耳提面命,印象非常深刻。

晚生在博士毕业后还曾多次聆听唐先生的教诲,跟着他数次出外开会。例如,2001年,他带着我们一起到湖北省丹江口市参加湖北省孔子研究会主办的学术会议。2011年10月,在河南省安阳市,我们还一起参加了由中华孔子学会等主办的“首届羑里论坛:孔子与《周易》”的会议。晚生最后一次见到唐先生,是在2016年1月21日。那天,晚生跟着郭老师一起登门拜访了唐先生。郭老师有给老先生拜年的习惯。那次,唐先生看起来气色不错,身体似乎很好,很健康。当时,我私下认为,唐先生还能活个七年八年,这应该没有问题。不料,先生竟遽尔逝于昨昔,驾鹤西游!

先生的去世,是中国易学界、道学界的重大损失,是珞珈师友的重大损失!哲人其萎,令人怀想!先生之风,山高水长!

晚生丁四新遥拜于北京学清苑

2018年5月5日

曹印双

唐明邦先生诗:“耕田但期千顷绿,掘井何辞万丈深。细雨润物占造化,大浪淘沙见精诚。斗室烹茶伴书香,清虚自守慕真人。”

唐先生以耕田千顷、掘井万丈喻治学力求广阔深入,以细雨润物喻教书育人,感念为师是上天造化,以大浪淘沙见真金喻人生真诚的可贵,以斗室烹茶淡泊名利的心态,沉浸于圣哲书香,以自守清虚的行动,成就真人的理想境界。

特以此缅怀一位世间贤德于五四辞世!

纪华传

惊悉唐先生驾鹤西归,晚生华传哀痛不已,遥呈一瓣心香献于先生灵前。先生是愚生迈入中国哲学学术殿堂的最初引路人,忆昔年于珞珈山求学之时,有幸亲近先生,其恩泽嘉惠如沐春风,得以初尝中国哲学智慧甘露。临近毕业,先生题赠留言“崇德广业,乐天知命;自强不息,厚德载物”以勉励。后发愿攻读武汉大学中哲硕士,先生主动约我花了三个下午时间单独补习辅导中国哲学课程,考取后先生甚为欢喜,开学前又约我讲了一下午周易,先生奖掖后学之深恩难以尽述!虽然从武大毕业后亲近先生的机会少了,但是十余年间曾陪同先生于苏州、武汉等地参加佛教学术研讨会,游览杭州西湖,苏州园林,蒙先生不弃每次来京都要电话通知,云鹤书房亦为常客,屡获亲侍座下,亲炙教诲。先生之待我惠深泽厚,情真恩重,惭愧无以回报先生深恩于万一,虔心祈愿先生一路好走!

晚生纪华传于赴台旅途泣拜敬书

吴龙灿:痛悼唐明邦先生并怀念珞珈三圣

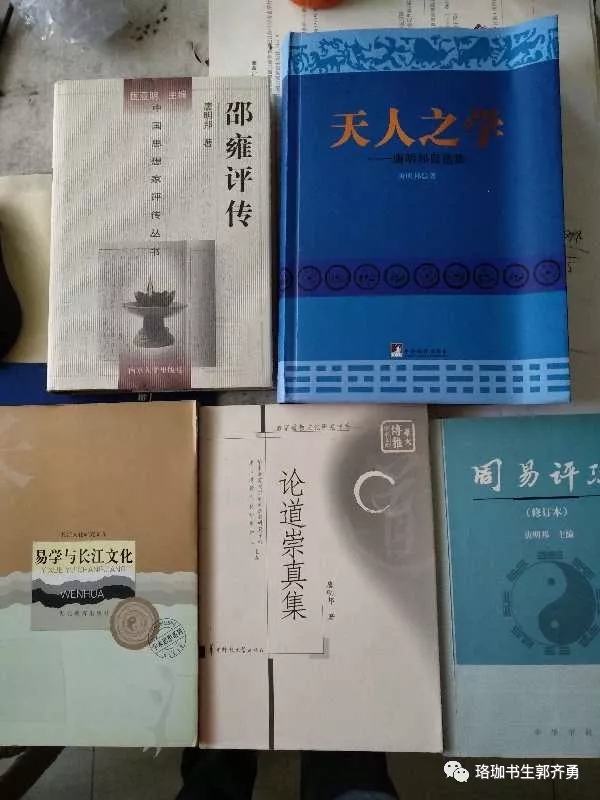

余问学郭先生门下之初,太老师萧萐父、李德永两公相继谢世,距今分别十年、九年。唐公乃当下易学泰斗,尤通象数易学,能决人事变数,虽敬仰久之,然学艺未精而不敢冒昧拜访。后至蜀,选研扬雄《太玄》有年,易在巴蜀,唐公亦蜀人,思当可求教之时,不料忽驾鹤西去,从此抱憾。适有问其传世著述者,随手取其五本示之:《周易评传》(中华书局1995)、《邵雍评传》(南京大学出版社1998)、《易学与长江文化》(湖北教育出版社2004)、《论道崇真集》(华中师范大学出版社2006)、《天人之学——唐明邦自选集》(中央编译出版社2013),随即网购《当代易学与时代精神》(湖北人民出版社1999)、《周易通雅——唐明邦易学论文选》(武汉大学出版社2010)两书,而诸师友回忆文章纷出,略窥先生道德风骨,私淑艾者,庶几备乎?萧、李、唐三公素有“珞珈中国哲学三圣”美誉,今哀悼唐公并怀念三圣云:

珞珈寓宿儒,东湖铸栋材。

萧公新风气,李唐敦情怀。

易庸形上智,化成六十载。

三圣驾鹤去,多士继开来。

——后学吴龙灿2018年5月7日敬悼

孙劲松:忆唐明邦先生

2018年5月4日,北京大学在隆重举办120周年校庆,校长的一篇讲话惹出些许是非。同一天,武汉大学哲学学院在新办公楼举办一场有中、日、韩、英同声翻译的、高大上的禅文化国际会议,各国学者济济一堂、谈玄说妙。 我们的太老师、北大哲学系58届校友、武汉大学中国哲学学科奠基人之一唐明邦教授,在家人、弟子、朋友的陪伴下,在世界各地学者聚于未名湖、珞珈山的时候安详辞世。

按照哲学学院讣告中公布的信息,先生出生于1925年1月23日。打开电脑上的日历软件查一下,发现这一天正是农历甲子年腊月二十九(除夕),按照传统的算法,生下来当天已是一岁,第二天农历新年时已是两岁,到辞世之时已是95个年头,确实是高寿的哲学家。

1991年,我考入武汉大学生命科学学院读本科,唐老师刚好从哲学系退休,那时校园里面流行气功玄学,经常有学生社团请唐明邦先生做周易的学术报告,我也去听过,走道上都是人。由于时日久远,内容已经不记得了,只记得自己曾拿一本外语字典请先生签名,先生笑容可掬地写上“探赜索隐,钩深致远”,并署上“唐明邦”及年月日,这是我第一次与唐先生有面对面的接触。二十余年过去了,先生签名的字典早已不知去向。但我确实走上了“探赜索隐,钩深致远”的哲学之路,冥冥之中似有某种因缘。

2000年,我考入哲学学院,师从萧汉明教授攻读中国哲学硕士学位,这就正式可以列为唐先生的徒孙辈了,但此时先生已不怎么讲课,能打交道的机会到也不多。2003年我完成了硕士毕业论文《郭雍易学思想研究》,萧老师觉得写的还不错,拿给唐老师看一看不算丢人。就让我请唐先生作书面评审专家,这是我第一次单独到唐老师家里拜访,唐老师对我的文章有鼓励也有指正。2004年入郭齐勇老师门下读博士以后,偶尔也在学术会议上见到唐先生的身影,他总是笑容可掬,我也时常去打个招呼,他一般会问“你是谁啊?”

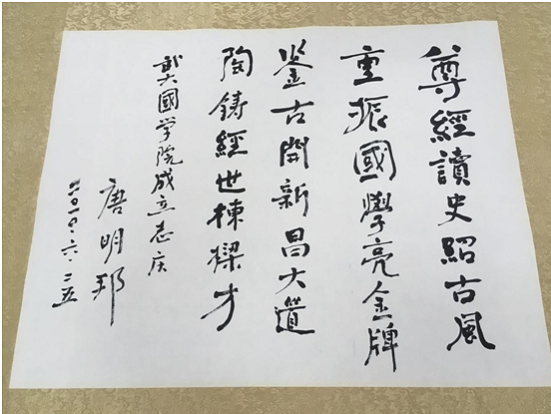

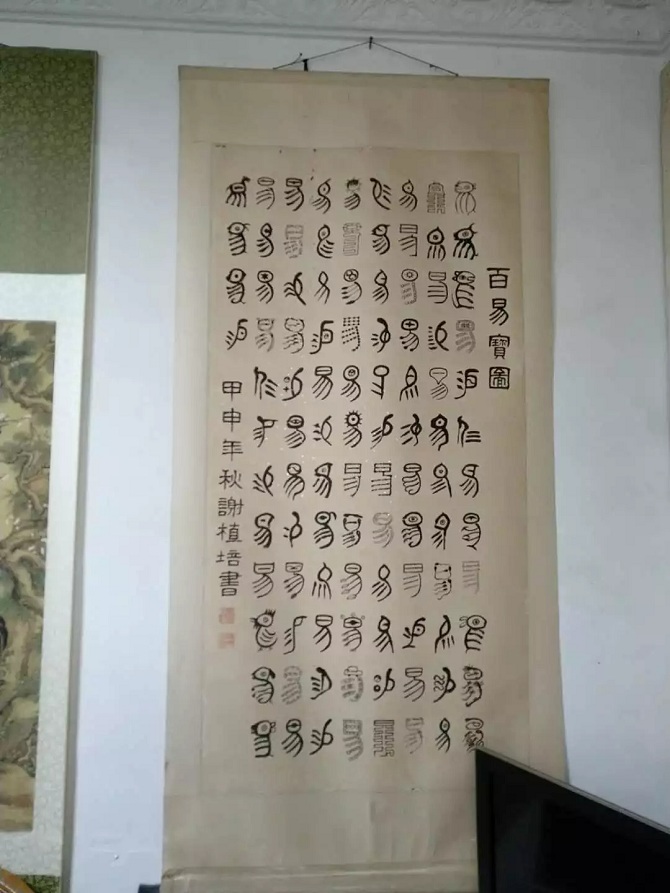

2010年,国学院成立,郭院长聘请唐先生为国学院顾问,老人家很高兴,专门写了一首诗:“尊经读史绍古风,重振国学亮金牌。鉴古开新昌大道,陶铸经世栋梁材”。以后每年春节前夕,郭老师都会带大家去给顾问拜年,郭老师总是说唐先生退休早,工资待遇不高,要多关心、多照顾。唐先生渐渐能记得我的名字,尽管有时候人与名字对不上号。每一次陪郭老师与唐先生见面,先生大都会很高兴地介绍自己的养生经验,有气功修炼、饮食有节、心情豁达等等。有一次他很高兴的说,他学到一个方法很管用,每天用53粒枸杞煮鸡蛋,枸杞不能多也不能少,他坚持一段时间,感觉很好。我刚刚对如此精密的数字起疑,旁边照顾她的阿姨就撇嘴说,哪有功夫一个一个地数,每次抓一把大致差不多就行了。大家都笑了起来。这一两年再去拜访的时候,明显感觉先生日渐衰老,但还是很健谈。

一两个月之前,哲学院办公室老师去唐先生家里看望,在学院微信群里面发了一张唐老师的照片,是翻拍先生家里的镶在相框里的照片,我当时觉得这不是一个好兆头。果不其然,数日后吴院长就告诉我们,唐先生日渐衰弱,医院旋出旋入。直到5月4日下午,我正在禅学会议现场,博士生徐衍发来短信,“唐先生走了”,既觉得突然,心里又有所准备。

生壮老死,大化流行,自然的规律就是如此,生生不息的另一面就是逝者如斯。生与死正是中国哲学家所要面对的基本问题。《河南程氏遗书卷二十一》记载,“伊川先生病革,门人郭忠孝往视之,子瞑目而卧。忠孝曰:夫子平生所学,正要此时用。子曰:道着‘用’便不是。忠孝未出寝门而子卒。”郭忠孝在程颐病危的时候前去探望, 师生之间还把如何面对死亡作为最后的功课。唐先生学究天人、博古通今,明变化之道,参生死玄机,先生或许已经有了自己的答案而“偃然寝于巨室”。

祝先生走好!

孙劲松

2018年5月7日

陈仁仁

在武大念书时常去看望唐先生,唐先生送书给我,送他的文章给我,给我讲他的故事,把他的诗集借给我读。唐先生还教我如何做卡片,把他做的卡片给我看,还告诉我陈垣先生的卡片一箱一箱地。老先生还教我写书评,给我改文章。老先生也喜欢书法,写隶书。他有两方好石,命我刻字。一方刻"元亨利贞",一方太极图,先生很喜欢。毕业后也去看望过老人家,有几次准备去,老人家总在深圳,不在武汉。本想何时再去看望他老人家,没想到几年前一见竟成永别。忙忙碌碌,没多去看望老人家,此恨已无法弥补!

老先生常以打井开渠比喻做学问,要打深井得寒泉然后开沟渠,乃得清流而不竭,若井浅得泥水,则无所用之。先生治学非常勤勉。在北大哲学系学习时很用功,确有自强不息的精神。这使得先生在易学、中医药学和道家道教领域都取得了丰硕的成果。先生声如洪钟,心地光明,行忠恕之道,有孩童般的天真。先生事母至孝,朋友相亲,晚辈后学多得提携,社会上许多人士对先生亦多感怀。想起当年先生教我做读书卡片,写书评,想起在先生家读诗词赏书法话家常的时光,如在昨日。今日竟成永别!

愿老人家安息!

谢远笋

远笋是晚辈的晚辈,未能亲闻唐先生謦欬。4月22日,陪同徐老师、吴老师去中南医院看望唐先生,是远笋第一次近距离接触唐先生。唐先生声音已经很微弱,在谈话中,他提及郭老师:“齐勇呢?”吴老师回答说,郭老师在荆州,回汉后会来看您。远笋的感触是,武大中哲有一个非常好的学术传统,老先生们筚路蓝缕,提携后进,经过几代人的努力,在学术界方有今日之地位。

郭老师几次跟远笋提及,说唐先生澹泊,至今住在条件较差的南三区,刚好远笋也住在南三区,颇能体会,南三区都是年代久远的老房子。唐先生的学问,远笋是高山仰止,未能窥其万一,不能赞一辞,但唐先生开创珞珈易学之学派,远笋早有耳闻,这在学界已是定见。

谢远笋

2018年5月6日

刘体胜:唐先生千古!

“耕田但期千顷绿,掘井何辞万丈深。细雨润物占造化,大浪淘沙见精诚。斗室烹茶伴书香,清虚自守慕真人。”这是唐先生夫子自道,由此略可窥见师祖的为学精神和真人境界。后学小子虽未得亲炙之机缘,但“井冽寒泉食”,源清流洁,长流不竭,慧泽吾辈小子!后辈小子们敢不用心体味之?唐先生千古!

高立梅

明体乐道之贤达君子,在生命最后时刻依然在兹念兹,实在让晚辈动容感怀!斯人已逝,其德其行,如长风皓月般拂照乾坤,生生不息!

晚辈高立梅敬悼

刘乐恒

4月21日,吴根友老师说唐老先生身体又不好了,看我们中国哲学学科的同仁能否去看望唐老。22日,我与吴老师、徐水生老师、谢远笋、萧航、任慧峰、沈庭等同仁,到中南医院看望老先生。老先生虽然病卧床上,但精神颇佳,看到我们来了,忙着问:“齐勇来了吗?”然后想从我们处找到郭老师。我想他可能是要和郭老师谈一些比较重要的学术问题和其他问题的。吴老师在旁边说:“郭老师到荆州开会去了,他回来后会立即看望您的。”他听后似乎颇放心了一些。后来我们跟唐老说:“您的精神颇好,等到您出院我们再来看望您,陪您一同回武大。”唐老很高兴,他说现在喉咙就是有一口痰在里面,只要将它清除了,就可以出院了。我们都盼望老人家能够尽快康复,迎来百岁大寿、茶寿。可是没过多久,5月3日就接到教研室的电话,说要准备好唐老的身后事了。4日,程幺娥主任打电话来,说唐先生已经驾鹤仙游了,心中惘然。

乐恒对唐老先生的学问很敬仰。他淡泊宁静,安居陋巷,涵养德性,充内形外,是古代儒家的君子、道教的真人一流之人物。他的治学态度严谨认真,真正的做到了一丝不苟。他的研究论著,既精且广,而且还非常明晰、朴实。可惜自己难以尽窥老先生治学之堂奥。唐老先生和萧萐父先生、李德永先生三位老前辈,是珞珈山中国哲学学科的奠基者。郭齐勇师非常推崇他的这三位老师。我自己后来读到郭老师对三位老师的回忆文章,以及自己读他们的书,想见其为人,追慕其德行,心中的敬意油然而生。萧先生风骨嶙峋,李先生诗意盎然,唐先生朴实平易。前辈学者的学问素养和人格魅力,是我等后辈的精神财富,我应善加学习。我很遗憾未见过萧、李二老,但幸运的是,自己曾跟随师长、同道、朋友,曾经登门拜谒唐老先生三次,每次都颇感受用。老先生的学问与精神,自有我的前辈师长们忆述。在这里,我只能分享自己作为和唐老接触不多的青年学者的点滴感念之情。

今晚自己查了一下日记,查到几则与唐老先生相关的日记,现如实录出,以作为对老先生的纪念——

2013/7/10 下午借著顺然的善缘,拜谒师祖唐老。唐老质朴平易,在旁感受他的言动气韵,就很受益。唐老的认真细心让我等晚辈感动惭愧。照相前,他坚持回房间整戴好帽子才出来;有小孩要他取名,他回房间运思,但此前则早已放好几本中西画册供我们玩赏。我喜欢周易“君子以多识前言往行以畜其德”句,请唐老写一幅以自勉。

2013/11/30下午继续参加唐明邦先生从教60週年庆祝会。听唐先生谈学问须专一,如老鼠打洞,甚有启发,余今后宜将主要精力投至现代新儒学特别是马、唐二先生之研究。

2016/3/25 午饭后随校车至华师桂苑宾馆接安徽大学钱耕森教授至哲学院讲座。讲大哲冯契其人其事。其后与吴默闻陪同钱教授至刘纲纪、唐明邦先生处拜会。唐先生中气充沛,齿发皆好。

恭盼唐老先生乘愿再来!

晚辈 乐恒敬悼

周浩翔

郭师尊鉴:

惊悉珞珈哲学耆宿、师祖唐明邦先生仙逝,晚生深表哀悼。

晚生在武大读书期间无缘拜会唐先生,很是遗憾。从郭师以及诸位师长的回忆中,可知唐先生是一位博通儒道、知行合一的大家,是一位淡泊名利、冲虚平和的智者,更是一位提携后进、广结善缘的师长,一位可爱可敬的有真性情的长者。唐先生在世时,晚生无缘聆听其教诲,现如今对先生的纪念就是认真拜读先生留下的大作,学习先生那份专于学术、淡于世俗的超然与自在。先生走了,但他的遗志与精神还在珞珈哲学传承。唐先生千古!望郭师节哀!

晚生:浩翔百拜

张锦枝

郭师:您好!

唐先生去世,我等不胜悲伤。唐先生也评审过我的硕士论文,看微信群照片,记起他乐观混朴,今亦必乐归混沌。望老师节制哀思,保重身体!今天周山老师嘱我转发上海周易研究会唁电给治丧委员会和吴老师,我已照办。

夏祺大安!

锦枝敬启

2018年05月05日

杨柳岸:沉痛哀悼唐先生!

唐先生是我的太老师。2007年他给我们班上过周易课,学识渊博,深入浅出,让我们这些小字辈无比倾慕。2010年我在国学院工作时,负责联系唐先生文集的出版事宜,到府上去过几回。唐先生待我十分客气,听说我研究王夫之,不以我浅薄,就跟我聊船山的易学。那时候听不大懂,也没带本子,现在竟已记不起,十分惭愧。但老先生的慈祥宽厚却依然如在眼前。怀念唐先生。

王顺然

唐先生去世了!

青年节当天晚上八点饭后,我和太太还坐在楼下的餐馆,闲谈着北大校庆的各路新闻。突然看到郭齐勇师在微信上发布了师公唐明邦先生去世的消息,我瞬间悲痛了起来,径直走出了餐馆,太太在身后呼唤也全然未觉……

唐先生在我的印象中与其说是师公、哲学家、易学大师,不如说是老神仙。第一次拜见他,是受郭师引荐,计划陪他赴河南一个易学会议。我去到他在武大的寓所楼下,看了半天那栋破旧的楼房,几次怀疑是不是走错了地方。认真对照纸上的楼牌号,才发现这个看似危楼、四面“漏风”,也没见到什么空调机位的地方,竟然住着哲学院不世出的大学者。走上那半开放的楼道,脚步又轻了轻,一来是要见到唐先生的紧张,二来是害怕水泥台阶的声响。深吸一口气,敲了敲内门虚掩的房门,有人应了声门,底气很足,又带点儿方言味儿。一会儿,一位气色红润、面带微笑的老先生给我开了门,老神仙就这样第一次出现在我的面前。

“是顺然吧,郭老师和我说了。会议方要填写个人信息,你在这里写一下。我进屋有点儿事情,你稍坐。”边说着递给我纸笔,就转身进了屋子。我自然是带了纸笔,没想到唐先生竟然给我还准备了。我一边写,一边紧张地揣测:这可是易学大师啊,看看笔迹、看看个人信息,不就啥都知道了。时至今日我发现,这种紧张感不是道理讲明便可以避免的,而是纯粹出于对真正的易学大师的敬畏。然而紧张抵不过好奇,转过头,我就开始参观起先生屋里的陈列。大约十几分钟的样子,唐先生从屋里出来,笑着和我说刚刚做了什么,具体的内容当时我也没太听懂,也就记不太清楚了,只记得先生随口的解释让我感觉受宠若惊。会议事情处理罢,老神仙似是看到了我的好奇,顺着介绍屋里的陈列,给我上了一节易学课。以我当时的学力,堪堪记下些关键词,但也已受用至今了。

想想我的胆子也是不小,有了这次拜见之后,我竟然给老神仙“拉起了生意”。当时,司安杰(Jesse Ciccotti)兄麟儿出世,说是想起个中文名字,我就“大包大揽”地给他说找唐先生请教。我和司安杰约好时间,请示过郭师,就前往唐先生处拜见。这次已经“熟门熟路”,通禀了事由,唐先生笑呵呵地拿着Zeke(司安杰长子)的生辰又进了里屋。这下时间比较长,先生进去了半个多小时才拿出一张纸条,纸条上写着几组姓名选项。这张纸条我一直保留着,摩挲着上面详细地生辰解说以及姓名选项,我的感动又酸了眼角。当我和司安杰提出要合影的时候,先生专门回到屋里穿上一件白色缎面唐衫,戴上一顶呢料绅士帽。呵,老神仙穿上老神仙的行头,老神仙显出老神仙的样子!

最后一次拜见唐先生,是我硕士毕业要离开武大的时候,我邀请了当时入职哲学院的刘乐恒、王林伟、张健丰三位老师一起去拜见先生。去之前,我们就“谋划”向唐先生讨几个字,因刘乐恒兄长于书法,就托请他准备的笔墨。这次拜见,有三位兄长在场,聊得时间更长,问题也更深入了。趁着先生高兴,我们就掏出了笔墨请他题字。我求得一幅“乐由心生、顺其自然”,也是老神仙知道我偏爱研究周秦乐教之故。各人求得一幅心满意足的字,珍而重之地收好,便带着先生赐的书和照片高高兴兴地离开了。我也就这样带着先生之所赐离汉赴港,博士毕业后来到深大工作。一直期待着在深圳还能有机会拜见习惯年关来深圳过冬的先生,不曾想,数年前这次见面竟成了永诀,先生的音容笑貌只能靠这点点记忆拼起。

唐明邦先生去世那几天,武汉大雨滂沱,这也是对老神仙的送行吧!

哲人其萎,沉痛哀悼!

王順然

于深圳寓所 2018年5月6日

附:

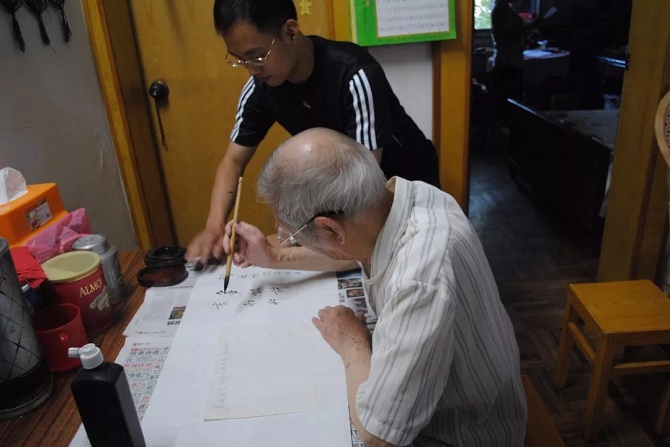

唐师手绘河图洛书及“数点梅花天地心”肖像

这是唐老先生最喜欢的照片,說是去年拍的,老人家真有清风道意。“数点梅花天地心”,言志也(刘乐恒摄于2018年5月5日)

唐老先生家里的百易图(刘乐恒摄于2018年5月5日)

唐先生部分著作影像

郭老师在唐先生武大寓所

左一:唐明邦老师

后排:左一唐明邦,左二陈修斋,左三傅伟勋,右三萧萐父,右二李德永

(摄于1987年5月,傅伟勋先生来武汉大学)

2001年,唐明邦先生(前排右三)、李德永先生(前中)与武汉大学中哲教研室同仁合影