日本近代的汉学塾与儒学的传播

——以“二松学舍”为中心

武汉大学哲学院、国学院 徐水生

在日本,江户时代(1603—1867年)的私塾、寺子屋以及藩校在传授“汉学”[①]中起到了重要作用,使儒学普及到社会中层以上人士。明治维新后,面对西方文化的全面传入,传授汉学的场所命运又将如何?这是一个有趣而值得探讨的问题。本文以明治初年东京的三大名塾[②]之一——“二松学舍”为例,试作论述。

(一)

1868年3月,日本明治政府发布了具有政治纲领性的《五条誓约》,其中的第五条有“求知识于世界”。1871年10月20日,明治政府又派出了一个以当时外务卿岩仓具视为首的共有48成员组成的大型使节团出访欧美12个国家,历时20个月。使节团回国后,深感日本与欧美各国的巨大差距,进一步掀起了日本学习西方文明的热潮。于此前后,传播西学的教育机构纷纷建立,如多次访问欧美各国的福泽谕吉(1834—1901)创建的“庆应义塾”(1868年)、留学英国的中村正直开办的“同人社”(1873年)[③]、留学美国的新岛襄(1843—1890)创办的“同志社英学校”(1875年)等等。

然而,“意味深长的是,与上述情况相表里,另一方面,汉学的隆盛和流行的状况从明治初年开始可谓就广泛地在社会上掀起。”[④]而且在“明治五年(1872)前后,日本各地所设立的私塾中教授汉学的,在数量上远远比江户时代多。”[⑤]如比较著名的在东京有岛田篁村创立的“双桂精舍”、蒲生褧亭主办的“有为塾”(1879年);在京都有草场船山创办的“敬塾”(1875年)、在大阪有藤泽南岳办的“泊园书院”等汉学塾,在塾生各自达到三、四百人。其他地方也陆续仿效,汉学塾的发展可谓一时火红。据《日本教育史资料》统计,仅明治年间(1868—1912)开设的汉学塾就有180余家,有的汉学塾形成了相当规模并在当时的社会上产生了较大影响。其中,影响最大的是“二松学舍”。

“二松学舍” 是日本近代著名汉学家三岛中洲( 1830-1919) 在1877年(明治十年)10月创立于东京。三岛中洲14岁入松山藩汉学家山田方谷之门,23岁又从伊势津藩儒斋藤拙堂学习经学。1861年,三岛便在松山山麓下开设了家塾——虎口溪舍达十余年之久,塾生常有60-70人。1872年他被任命为法官,历任裁判长、判事等,后退官专心致力于教育、汉学。1878年,三岛应当时东京师范学校校长秋山恒太郎之邀任教。1881年,出任东京大学教授,和著名学者岛田重礼、中村正直三人共同主持汉文科的讲座。1885年,成为东京学士院会员。1899年3月,被授予文学博土学位。他著有《大学私录》、《中庸私录》、《论语私录》、《孟子私录》、《老子讲义》等。根据记载,三岛中洲著述共有近40余种,大多未刊,现存于“二松学舍”。创办人深厚的儒学及汉学素养决定了”二松学舍”的教学特点和发展方向。

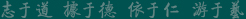

根据《二松学舍百年史》介绍,其塾名来源有二:其一是来自中国唐代儒学家、文学家韩愈的《蓝田县丞壁记》中的“对树二松,日吟哦其间”;其二是学舍庭中有二棵象征坚贞不渝节操的松树。三岛中洲当时对明治维新十年来日本社会上只顾学习西洋文化而忽视东方文化的状况十分担忧,提出“只有学习东洋的文化,才深知我国的国情”,该汉学塾以培养能担负弘扬东洋学和建设新时代的国家栋梁之才为目的,以“知行合一”和“温故知新”为治学精神,以“修己治人,成为有用之人”为教育理念。

《二松学舍舍则》具体叙述了其办学的宗旨:

汉学之目的在于修己治人,成为有用之人。课以经书,因儒生需知仁义道德,非记诵词章。课以历史,因须知时势之变迁、制度之沿革,长于变通。课以文章,因应用其学于事业时,文章必须畅达。若不遇而无法施于事业,则可借文章传其所学,供天下后世之用。故文章无关乎遇与不遇,乃活用所学之器也,必学之方可。课以诸子文集,因可取规范于古今。诗非必要,却为文章之一端,用以言志,故不可废。于是经史子集及诗文,诸课皆备。唯期学生为天地有用之人矣。读书不以寻章摘句为阶,作诗文不流于雕虫篆刻,此甚紧要也。且汉籍汗牛充栋,上举诸课虽寡,且不能尽。今也洋学大行,其穷理法律技术等精密处,非汉学所能及。故志于有用之学者,亦可兼学洋籍矣。因之所课者乃简易之汉学,以为洋汉兼学者留余地,而望专习汉学者,亦可涉猎群书。此设有课外答问时间之所以然。凡入本舍学习者,了然此大意,然后顺次修课业,是所希望也。[⑥]

由此可见创办者的初衷:第一,他深刻认识到,“汉学”的重要作用是“修己治人”,有利于塾生的道德培养,人才的全面发展。第二,他明确规定,该塾的主要教学内容是以儒学为主的“经史子集”。第三,他尤其注重知识与才能的结合,毕业后既可“传其所学”,又可“为天地有用”。第四,他清醒地看到了西方文化的长处,即“其穷理法律技术等精密处,非汉学所能及”;提出“志于有用之学者,亦可兼学洋籍矣”;采取的是一种相当包容的文化开放态度。

“二松学舍”分高等科二年与普通科一年半二种学制。

高等科二年学制讲授课程有:

《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》、《左传》、《史记》、《孙子》、《吴子》、《韩非子》、《唐诗选》、《唐八家文读本》、《题跋》、《序记》、《绝句》、《律诗》(以上为第一学年主要课程)。

《礼记》、《书经》、《诗经》、《易经》、《老子》、《庄子》、《荀子》、《近思录》、《传习录》、《论说》、《古诗》、《中国文学史》、《中国时文》(以上为第二学年主要课程)。

普通科一年半讲授课程有:

《孝经》、《日本外史论文》、《十八史略》、《蒙求》、《五言绝句》、《普通文》(第一学期)。

《小学》、《日本外史论文》、《十八史略》、《论语》、《孟子》、《史记列传》、《唐诗选》、《文章轨范》、《五七言绝句》(第二学期)。

《言志录》、《元明清史略》、《古文真室后集》、《论语》、《孟子》、《史记列传》、《文章轨范》、《和文汉译》(第三学期)。

通过以上教学内容可以看出,“二松学舍”主要讲授的是以儒学为主的中国传统文化,注重知识掌握与能力培养的结合,加之创立者及管理者的深厚汉学素养和较高的社会地位,吸引了不少的有志青年学子,在当时产生了较大的影响,1879年就达到了500名以上的学生。该学塾培养了一些杰出人才,如:后来成为著名文学家的夏目漱石等。所以,她在1949年升格为私立的“二松学舍”大学,现在仍是日本传播和研究儒学的重镇,并在她创立百年之际专门设立了“阳明学研究所”。为了进一步证明她在日本近代传播以儒学为代表的汉学历史上的地位,后面将介绍与“二松学舍”有着密切关系的重要人物。

(二)

夏目漱石(1867-1916)是日本近代著名文学家、思想家。1881—1882年(14-15岁)在“二松学舍”系统学习了二年的汉学,奠定了较好的中国古代文化基础。1890年进入东京帝国大学英文科学习,1900年赴英国学习文学,二年后归国。曾任东京帝国大学教授,1907年辞去大学教授职位,加入《朝日新闻》报社成为一名专业作家。他一生写过15部中、长篇小说,2部文学理论著作,此外他还留有大量的诗歌、评论、书信、日记等。日本学者称之为“日本近代文学的巨匠。”鲁迅对于其创作也给予了相当高的评价:“夏目的著作以想象丰富、文词精美见称。早年所作,登在俳谐杂志《子规》上的《哥儿》、《我是猫》诸篇,轻快洒脱,富于机智,是明治文坛上的新江户艺术的主流,当世无与匹者。”[⑦]有的日本学者认为,“漱石的思想可以说是在欧洲的近代思想与东方思想接触的过程中形成的。”[⑧]从夏目的著作来看,他所接触的“东方思想”除了日本思想之外,主要是包括儒学在内的中国古代哲学。

夏目受到儒家思想的深远影响,并喜欢写作汉诗。如他在《题自画》(大正三年)诗中写到“起卧乾坤一草亭,眼中唯有四山青,闲来放鹤长松下,又上虚堂读《易经》”[⑨]他在《无题》(明治32年)之诗中写到“眼识东西字,心抱古今忧,廿年愧昏浊,而立才回头,静坐观复剥,虚怀役刚柔。”[⑩]从这里可以看出,他显然读过《周易》,并接受了《周易》思想的影响。他还在《失题》(明治32年4月)中写到:“仰瞻日月悬,俯瞰河岳连,旷哉天地际,浩气塞大千。”[⑪]说明他赞同并接受了孟子的“浩然之气”和文天祥的《正气歌》的思想。这些都为夏目的文学作品增加了思想深度和启迪意义。

夏目的一生与中国古代哲学有着密切的关系。他在大学学习期间曾写过《老子的哲学》一文,从文中所画的几幅图解中可看出,他早年对老子哲学有较深的认识。[⑫]不仅如此,夏目还将他对老子哲学深刻的理解贯串在长期的文学创作之中,如他在《失题》(明治32年4月)诗中写到:“胡僧说顿渐,老子谈太玄。物命有常理,紫府孰求仙。眇然无倚讬,俯仰地与天。”[⑬]他的成名之作——《我是猫》(十一)有“无为而化”,《少爷》(哥儿)(十一)中有“天网恢恢,疏而不漏”。《虞美人草》(五)中有“言而不知”等老子哲学的命题。他的小说中常有“过去老子曾说过……”之类的话。这说明他将老子哲学与其文学思想和文学作品已融为一体。

夏目漱石先后两次作过人家养子,尝尽人间种种辛酸,其不幸的生活遭遇和孤独性格,使他对庄子哲学也抱有极大的兴趣。这点首先从他的早期作品中可看出,他在《七草集评》(明治22年5月作)诗中写到:“洗尽尘怀忘我物,只看窗外古松郁,乾坤深夜闻无声,默坐空房如古佛。”[⑭]他在《失题》(明治32年4月)写到“往来暂逍遥,出处唯随缘。”[⑮]他在“春兴”(明治31年3月作)一诗中写到,“寸心何窈窕,缥缈忘是非,三十我欲老,韶光犹依依,逍遥随物化,悠然对芬菲。”[⑯]这里的“忘我物”、“忘是非”、“逍遥”、“物化”均是庄子《齐物论》和《逍遥游》的思想。他在《中学改良策》(明治25年12月稿)之文中指出,“允许所谓碧眼儿的渡来,屈指算来已是二十五年前的事,但与有不少就事业频繁发生事件的过去相比,不过是若白驹之过隙,忽然而已。可见二十五年的岁月瞬间之短。”[⑰]这里的“若白驹之过隙,忽然而已”句出自《庄子·知北游》,用来说明人的一生即从生到死,时间过得极快。其次,他的文学作品《我是猫》(五、九、十一)、《薤露行》(二)、《趣味的遣传》(二)和学术著作《文学论》(五编二章)等处中多次引用了庄子的思想、典故和语句,尤其在他的最后作品《明暗》中,这点表现得更加明显。

夏目漱石曾在作品《落第》中深情地回忆起自己在“二松学舍”学习的具体情况。从这个意义上说,“二松学舍”所给予的系统汉学知识使其终生受益、影响深远。

(三)

1919年担任“二松学舍”的第三任舍长(理事长)、被誉为“日本近代企业之父”的涩泽荣一(1840一1931),是日本近代将儒学与经济、即义与利相结合工作做得最好的典型代表。他说:“我常将《论语》看做是商业上的圣经。”

首先,涩泽荣一吸取了西方近代注重物质利益、经济效益的思想,对孔子的“义利观”作了全新的诠释。如孔子说,“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。”[⑱] 涩泽荣一指出,一般人认为此语有轻视富贵之义,这实际上是片面而论。如仔细地思考,此话没有一点鄙视富贵之义,其旨是告诫人们不要淫于富贵。如直接以此看成孔子厌恶富贵,真可谓荒谬之极,孔子在这里是指不道德地得到富贵,宁可贫穷,如以正当之道得到富贵,绝无妨碍。“对于此句,要得出正确的解释,关键是要注意‘不以其道得之’”。[⑲]

涩泽荣一借用西方近代的商业意识、经济思想,对孔子的“义、利”思想,尤其是对其中长期以来被中、日历代思想家曲解的“利”方面,作了认真的发掘,具有强烈的时代感。当然,涩泽荣一对《论语》的诠释不仅仅是从文字上对孔子思想的考证,更主要地是试图使明治时代的日本人从传统的轻利、鄙利思想的误区中走出来,身心轻松地投入到日本现代化的经济活动中去。

其次,涩泽荣一还提出了“《论语》和算盘一致”的企业文化论。他说:“以我一个实业家的身份来说,为努力使经济和道德齐头并进,经常以简易的方法向大家说明《论语》与算盘相互调和的重要性。”[⑳]“《论语》和算盘,换言之是道德与经济的合一”,[21] “义”与“利”的合一。 因而,“《论语》和算盘一致”论,实际上是指孔子的思想与经济企业发展是相适应的,二者为什么能够“一致”或相适应呢?涩泽荣一认为:第一,《论语》讲了很多修身养性之道,特别是讲了许多关于如何处理“义、利”关系的道理,有利于提高商人或企业家的才干。“至于商才的培养之道,亦全在《论语》之中。有人以为道德之书和商才并无关系……商才不能背离道德而存在,因此论道德之《论语》自当成为培养商才之圭臬。”[22]第二,经济企业的发展,必须有一个好的指导思想作为精神支柱和行动标准。“我之所以爱读《论语》,是因为本来商人是争铢锱之利的,贤者如有一步失误的话,是为利而失道的,更何况商人生活在世俗社会之中,如无防止失误的规矩准绳,那么是很危险的。”“如无仁义道德、正义道理之富,其富便不能持久。”[23] 第三,二者紧密结合,相得益彰。涩泽指出,“道德和经济如鸟之双翼、车之双轮,缺一不可,换言之《论语》和算盘并不是对立之物,可以右手拿《论语》讲之,左手把算盘计之,退则可利家和富国,进则可理天下之经济。”[24]

再次,涩泽荣一不仅仅从理论上阐述“《论语》和算盘一致”的思想,而且更重要的是将之实践在众多的企业管理活动中去。正如他自己所说:“我常将《论语》看做是商业上的圣经,在经营时,绝不敢逾越孔子之道一步。”[25]涩泽在总结自己办理各种企业的经验时说,“我力量微薄,未干成什么大事,但我坚定地奉事孔子的思想,并体会到它与商业、工业、矿山业、制造业及所有事业毫不抵触。”[26]

在日本现代化的经济发展史上,涩泽荣一确实做出了重要的贡献。他创办了日本的首批银行、造纸、保险、电信、铁道、纺织、电力、煤气、造船、仓库、以及旅馆、剧院等。如:在金融业方面,他首先创立了第一国立银行(今第一劝业银行),随后又帮助建立了一些国立银行、专业银行、普通银行,组织成立了银行家同业协会──“拓善会”,亲自指导成立了股票交易所,为发展日本的金融事业作出了很大成绩。在实业方面,他先后创立了王子造纸厂(1873年)、大阪纺织厂(1879年,后改名为东洋纺织厂)、东京海上保险公司(1879年)、日本铁道公司(1881年)、日本邮船公司、日本人造肥料公司、东京煤气公司、东京电灯公司、石川岛造船所、札幌麦酒厂、东洋玻璃厂、明治制糖厂、帝国饭店等500多家大型企业。此外,他一生赞助的公益事业达600多项,它包括国际交流、社会事业、福利设施、文化团体、教育设施等。总之,在这些重要的工作中,涩泽荣一认为《论语》是其“精神支柱”。

涩泽荣一的“《论语》和算盘一致”思想及其运用在经济管理中所取得的实绩,令人瞩目,受人赞誉。在涩泽荣一七十大寿之际,日本有一位叫小山正太郎的画家作了一幅意味深长的“《论语》算盘图”,图上有四件物品:《论语》、算盘、礼帽、大刀;图上并写有这样的文字,“以《论语》为基础,经商事,执算盘,论武之道,非常之人,非常之事,非常之功”。涩泽荣一看了此图也觉得非常有趣,他解释道:“朱鞘之刀表明我少年练习过击剑,有剑道的经验;礼帽表明我重绅士的体面,有立世之心;《论语》和算盘表明我将商业的基础置于《论语》之上的信念。”涩泽荣一的老朋友、”二松学舍”的创立者——三岛中洲也写了一篇“题《论语》算盘图”之文,其中有如此评价:“男(涩泽)少爱《论语》于尾高翁,稍长与志士交,介尊王攘夷,既而从水户公子游西洋,修经济学,因悟攘夷之非,归则王政维新,擢为大藏大丞。掌财务,一旦慨我邦商业不振,辞官而创银行,据《论语》把算盘,四方商社陆续竞兴,皆以男为模范。奸商黠贾戚然屏迹,商业大振。”[27] 这个评价高度概括了涩泽的丰富阅历、工作实绩、企业思想及社会影响。

尤其值得注意的是,涩泽荣一除了以“《论语》和算盘一致”的思想指导其金融实践和企业管理之外,还注意培养孔子思想与企业管理相结合的人才。他坚持多年亲自向所属企业员工讲授《论语》,并著有《论语讲义》(七卷本)和《论语加算盘》等书,以此作为培训教材,使孔子思想深入到他所领导企业的每位员工心中,使“一致”的理念化为全体员工的实际行动。以至“在涩泽身边及其以后,受其感化和影响,接连不断地涌现出一大批精明强干的‘小涩泽’式的企业家。”[28]1983年,日本一家大报──《日经产业新闻》曾对日本企业家最崇拜的人物进行调查,调查结果是,涩泽荣一占据第二位。由此可见,涩泽荣一的“《论语》和算盘一致”思想的影响,不仅存在于一批企业和一代人之中,而且伴随着日本经济现代化的整个过程。

(四)

以传播儒学的汉学塾为什么能在西方文化盛行的日本明治时代乃至整个近代生存呢?

第一,日本的国民道德需要儒学。儒学是日本人伦理道德的重要理论来源。如当时以反对政府而著称的民间学者山路爱山指出:“泰西之新学,说权利、说经验、教科学,而不如儒教、佛教说性命之原、天道。”[29]甚至,有的现代日本学者认为:“福泽(谕吉)也在自己的宗教和道德的层面,与基督教相比,对佛教或儒教抱有持续的亲近感。”[30]

第二,政府机构发布文告需要儒学,工作人员录用必考儒学。自德川幕府以来,长期任用林罗山这样的儒生作文秘之官,形成了官书文告传统。即使在明治时代,不懂儒学,就无法阅读、起草文书、律令。如在当时的“官吏录用考试中,要求对无标点本的《通鉴纲目》加以训点等,这就要求具有儒学方面的知识。”[31]根据史料记载,所以,“二松学舍”的毕业生报考法律学校、兵校及政府机构工作人员的为数不少。

第三,学习、接受西方文化需要儒学。从公元5世纪王仁将《论语》传入日本算起,经过一千多年的传播和吸收,儒学(包括日本化了儒学)已成为日本的文化土壤。所以,“欧美文化的知识、制度及其有关概念,也是以汉语为容器来导入和构筑的。……关于知识思想的框架和内容,实际上也是汉学或儒学所培育出来,而成为发展洋学的基础。[32]”离开了这一重要“基础”,近代日本对西方文化的吸收是难以想象的。

第四,日本人有着多元并存的思维传统,自然包容儒学。他们在古代提出“和魂汉才”的原则、在近代提出“和魂洋才”的口号,试图用以融合本土与外来、传统与新生的文化。1880年,三岛中洲、中村正直等朝野汉学家提出:“我邦礼义廉耻之教,与彼欧美开物成务之学,并行不悖,众美骈进,群贤毕至,以期赞翼明治之太平”。此处的“礼义廉耻之教”就是指的儒教,“开物成务之学”就是指的西学。

总之,以传播儒学为主的汉学塾在日本明治时期乃至整个近代能够生存,是社会的需要和历史的选择。

[①] 日本具有权威性、综合性、含有百科知识的大型日语辞典《广辞苑》(岩波书店版)对“汉学”一词解释曰:“在日本,一般总体上是指中国的儒学和中国(传统)的学问。”本文取此义论汉学。