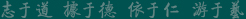

極知吾黨多狂簡,江楚迢迢意自長

——論問津書院之講學活動

(武漢大學國學院博士生 李攀)

摘要:問津書院之講學活動自宋龍麟洲開始,至於晚明臻於極盛。本文分為三個部分討論問津書院之講學活動,第一部分為描述其歷史演變過程,概而言之,即問津書院從求道津梁演變為會課之所;第二部分為中晚明時代問津書院講學活動之成績與性質,問津書院講學活動之成績為造就人才,敦美民俗,使楚黃之地有鄒魯之風範,講學活動之性質則為儒門同志之義聚心盟,以望於個人之身修與家國天下之治平;第三部分為中晚明時代問津書院講學活動之分期,第一期之代表人物為郭慶、吳良吉,第二期之代表人物為耿定向兄弟,第三期之代表人物為蕭繼忠。三期講學內容各有變化,既是為時代風潮所鼓,亦與學者本人問學求道之歷程息息相關。

關鍵詞:問津書院 講學 耿定向 蕭繼忠

(一)從求道津梁到會課之所:問津書院講學活動之歷史演變

《問津書院志》之內容分為六卷,其中專闢有“講學”一卷,而“先正”卷中亦以“講學列傳”與“名宦列傳”、“鄉賢列傳”鼎足而立,是可徵宋明以來問津書院之講學活動與講學人物在問津書院史乃至湖北儒學傳佈史上之重要性。問津書院之講學活動肇始于宋元之際之龍仁夫。

宋程珦為黃陂尉,生明道、伊川二先生,均以聖道自任,為諸儒倡。傳及朱子,講學日盛。龍仁夫為湖廣儒學提舉,宋鼎革後,築室孔子山下,立院授徒,是為院中講學之始,與吳應澍、董敬中、吳草廬往來會講,風氣大開。[1]

問津書院自龍麟洲先生創興講席,詎今三百餘年,流風餘韻,瞻溯無從。[2]

龍仁夫為學之特點可徵於《吉安府志》卷二十八:“(龍麟洲)博學好古,潛心理道,深探濂洛關閩之奧,經傳子史,律曆陰陽,靡不精究。”麟洲於宋亡之後居問津書院講學,《黃州府志》卷二十五記其事曰:“擇孔子山之勝,築書室於山麓,以時講學,明五經,為時矜式。”劉岳申有《祭龍麟洲文》,曰:“講學南北之交,獨擅江黃之譽,其精神足以感召,其意氣足以呼號。及退老孔山之下,逃潛顔巷之中,亦偶然之邂逅,豈執著為堅勞。”[3]孔山顔巷,雖為文人作文用事,然似亦可窺見龍氏晚年居問津書院時以儒家之道自甘之精神蘄向。龍氏之後,問津書院逐漸荒廢,而講學活動亦隨之陷於停頓。直到明代正德嘉靖之後,作為“俗學”之舉業弊端日顯[4],而學者講論“聖學”之風逐漸興起[5],於是乃有隆慶元年(公元1567年)知府孫光祖與本邑陽明學者郭慶、吳良吉修復問津書院之舉。“宋末龍麟洲先生來孔子山下立院講學,維時元兵屢出虎頭關,寨圍黃,所過焚掠,廟祀典禮,載籍不詳。明隆慶元年,知府孫光祖、邑儒郭慶、吳良吉修復舊宇。”[6]“(龍仁夫之後)嗣經兵燹,院宇丘墟者二百餘年矣。逮明隆萬間,諸大儒輩出,始重修院宇以倡明絕學。”[7]耿定向亦嘗講學於問津書院舊址(在今址西南隅),而有新建問津書院之謀,然其志未遂,“屢過問津,以舊宇湫隘,卜築今址,未果”[8]。天臺之志終由其弟子蕭繼忠等完成,“(蕭繼忠)與同郡黃武皋、彭熙陽、王晉吾合力遷建問津書院”[9]。其時在萬歷初年,鄒亙初《記蕭康侯逸事》曰:“萬歷甲寅(即公元1614年)蕭劉諸公承流踵美,考卜落成。”[10]王士龍《書院清田畝序》曰:“問津書院拓創自萬歷乙卯(即公元1615年)。”鄒、王兩說相差一年。或者萬歷甲寅始其事,乙卯成其事。

自蕭繼忠等新建問津書院之後,書院之講學活動遂日益制度化[11]。“修德問業,月會歲要”[12],修德問業乃書院講學之主要內容(此與會課詩文結社要利要名之功利性質不同),而月會歲要則是從時間上保證講學活動之持續進行,“今酌定以每月十六日俱會於斯,上奉先師之靈,下資朋友之益,共出一月所學,互相諮證。蓋會不欲數,數則徒資口耳;會不欲疏,疏則或至遺忘。”[13]至於講會其他方面亦有規定,如在飲食方面:“會所供具,唯以四味八殽為率。”[14]從講會時間之安排到飲食標準之制定,凡此種種皆可窺見制度設計者之良苦用心。

蕭繼忠嘗親為問津書院之講會擬定學規六則,即德行、宗旨、經濟、制舉、識議、規勸。觀此六條學規,可知當日所講之學不只是一種純粹知識性或者思辨性之學問,而是以學者躬自踐履為核心貫穿其間。故學規有積極之措施,亦有消極之措施。積極方面,即學者自覺以修身為聖學第一吃緊,破意見,明本原,而相期以成明體達用之學。在“經濟”條中,蕭氏即辨明心性與經濟之關係為體用關係:“凡學問,心性其體也,經濟其用也。古之聖人惟有欽明文思之心,斯有於變時雍、平地成天之經濟。講心性而不講經濟,則心性可知。”[15]其消極方面即包括有過則友朋必須加以規勸、不遵學規則必須施以懲罰等措施。在規勸方面,學規規定:“倘有得失,每會必藉師友規勸,毋面諛而心非,毋意拂而耳受。”[16]在懲罰方面,學規規定:“以上諸條,惟我同盟務各遵守。倘當會不至與至不遵規者,俱各有罰。”[17]以學者親身悟道之歷程來看,不論是講學、規勸,還是經濟、制舉,均是學者操持此心之方式。呂妙芬即指出講學活動之繁盛並不意味著所有參與講學之人均能真悟,而真悟之最終判準在乎學者本身之踐履,“基於此,講會的內容除了講論之外,更包括靜默、分享、規過等身體力行的操練。”[18]由此觀之,蕭繼忠《學規》雖有六條,然其實頗有內在之一貫存焉。譬如“制舉”一事畢竟易使名利之心摻雜其間,而蕭氏學規前以聖賢之道提撕之,後以友朋之道輔正之,兩面夾持,其立制度之用心良苦於此可見一斑矣。故其於“制舉”條即先言制舉業之性質實為“發揮聖賢道理”,次即言每會“必出所肄業,共為衡量,匪獨以中主司程度,亦以覘同學邃養。”[19]

蓋問津書院講會之制度自耿定向等始為定立,至蕭繼忠則總其成。而如上所展示出來之蕭氏之良苦用心嗣後亦凝結成為問津書院士人聚會之傳統。“惟昔先正於問津書院首講宗旨,次經濟,次制藝。亦曰言物行恒,舉而措之在是耳。以故其時或進而經世,或退而潔身,如天臺、旦陽、日臺、武皋、拙齋、康侯諸先生,道學經濟,節義文章,麟麟炳炳,輝映後先,嗣是有知津之會。知津者,因源及流。嗣是有問津之會。問津者,窮流溯源。一時同道,築室墻陰,藏修習遊,庶知者必問,問者必知,而立德立功皆可於肄業及之矣。”[20]問津書院之會課作為士人之聚會,其首要目的仍為明道修身,而會課之舉實為學者修持之一部分。因此不難理解,雖《問津書院志》卷四題總名曰《講學》,卻仍在“講說”及“講學姓氏”之後綴有“會課”及“會課姓氏”兩目。

蕭繼忠等遷建問津書院之後,問津書院講學活動甚盛,前後不絕垂二十餘年。順治丙戌(公元1646年)鄒亙初在《記蕭康侯逸事》中記其情景云:“於時師友淵源南皋、少墟、匡湖、景逸、弱侯、宏甫皆宿望鉅儒,四方從游問津者景附雲集。蓋二十餘年,大雅云亡。嗣丁劫火,靈光猶在,茅草興悲。”[21]根據《問津書院志》卷五《講學列傳》之記載,入清之後,尚有王成、鄒亙初、操之盛、欽士佃、鄒江遐等人講學問津書院。鄒亙初“講學一以德行為先,多所成就”[22],操之盛教諭景陵“課士科條首德行,次文藝,刻理欲消長、榮枯循環二圖說”[23],鄒江遐“與同志倡,復問津會業,以講德、興藝、育才、訓俗為己任”[24],王成為人志趣高遠,“數上春官不第,益脫落自喜”[25],欽士佃艱苦力學,工詩歌古文,被譽為“尹師魯、梅聖俞之亞”[26]。觀此五人皆非以弋取功名自高之輩,會於問津書院亦非僅以會課為務,頗有蕭繼忠等人講學之遺風。而自此後,問津書院遂變為士人會課之所。然而會課終難免其功利性之目的,一旦涉於名利,會課亦隨之發生本質性之變化。於是有清一代問津書院之士人會課亦逐漸背離由耿定向、蕭繼忠等人所形成之傳統。晚清王會釐在《< 續修問津書院志>序》中即指出問津書院由“求道津梁”淪落為會課之所:“問津在元明時為龍、耿、彭、蕭諸公講學地。當年同志,月望一聚,條規講說,兢兢於實踐躬行,文足載道,不徒以弋取科第見長,求道津梁實由於此。逮及近代,易為會課,雖衡文校藝,翹材輩出,而講學之風漸微。”[27]

(二)江楚儼然鄒魯:中晚明問津書院講學活動之性質及其成績

通觀問津書院講學之歷史,雖以龍麟洲為始,然麟洲之後講學活動則停頓不興。有明一代問津書院之講學活動再度興起。當然在以往之記載中,往往將“龍、耿、彭、蕭”並舉以示講學活動之傳承不輟,然而宋代之講學活動仍然不同於明代之講學活動。關於此點,錢穆與呂妙芬各有創見。錢穆認為明代之講會源自陽明主政江西時所創辦之惜陰會,講會與講堂不同,“以前講堂是學者相集從師,講會則由會中延請講者,所請不止一人。”[28]“此期講學與前期不同處,在完全脫離學校氣味,變成純粹之社會公開講演與集會研究性質。”[29]呂妙芬則注意到明代講學活動與宋代書院中的之講學有不同之精神面貌,即“更具有草根性”[30],“像王畿、錢德洪這樣的名師,至七八十歲仍周遊各地講學,除了讓我們看到明人講學的熱忱,更說明陽明學講會扎根于地方社會的特質。”[31]

有明一代斯為問津書院講學活動興起并蔚為壯觀之時期。卷四《講學》有“源流”一目,歷數與問津書院講學活動相關之學者名宦:

其前後主講,本邑則有郭慶、吳良吉、張澤、周啟孫、方一盛、孫大壯、官應震、曾日省、樊玉衝、樊玉衢、秦繼宗、周之訓、何閎中、陳余達、王陞、王臺、蕭繼忠、王家欽、王家錄、程士登、李楷、趙世貞、孫應鴻、王施大、馮雲路、熊兆姜、熊兆周、楊際之、王師魯等。安邑則有耿定向、耿定理、耿定力。麻邑則有彭好古、彭遵古、王成位、田生金、劉承烈、謝天眷。陂邑則有黃雲闔、黃彥士、黃奇士。名宦則有太守王世德、祝萬齡,司理許士奇,岡令涂宗濬、林有鳴,濟令胡克儉,麻丞蔡毅中、趙儕鶴。

四方會講者則有金陵之焦竑,衡山之寧咸[32],耒陽之曾鳳儀,零陵之唐虞,江夏之游士任、魏廷謨,漢川之張緒,商城之盛朝袞、洪唯一,彭澤之曹欽程。其移書講諭者又有吉水之鄒元標、羅大紘,三原之馮從吾,無錫之高攀龍,南昌之朱試。以及一時從游之士雲集景附,項背相望者數十年。書院講學至此號為極盛。[33]

以致天下有以“鄒魯”比擬“江楚”之論。

南昌朱以功曰:“澹祠、問津,彼此相望,大張正學,俾江楚儼然鄒魯。”[34]

在《康熙書院志原敘》中,王掄士亦以鄒魯遺風稱道楚黃士人:

又觀歷宋元明,龍、耿、蕭、王諸君子倡道講學,日新月盛,俾海內皆稱吾楚黃人士有鄒魯遺風。[35]

以鄒魯稱譽楚黃(或江楚)無疑是對楚黃之地儒學發展成就之最高肯定。呂德芝在《問津書院記》中稱述問津書院講學對於楚黃地區有陶育士人、改易風俗之功,使得楚黃之地漸有禮樂衣裳地之氣象:“書院之設,始於宋之龍仁夫,成於明之蕭康侯。建立殿廡,買置祭田,春秋兩祀,一遵典禮,而鄉之人士無遠近講藝課業於其中,規約井然,長幼有序,彬彬乎禮樂衣裳地也。後此吾黃之士日得仰其溫良恭儉之容,思其文行忠信之教,鼓其進德修業之氣,惕其出王遊衍之心,則是志於道而謹子弟之率者,問津者也。望道而趨不惑於他歧,不移於血氣者,知津者也。”[36]講學人物之往來熱絡,鄉幫後進之不斷湧現,自然是講學活動之一大成績。

儒門素重師友相與切磋之道,《論語》中即有孔子“學而不講是吾憂也”、曾子“君子以文會友,以友輔仁”之言。晚清光緒年間楚籍宦臣王會釐在《< 續修問津書院志>序》中言:

問津在元明時為龍、耿、彭、蕭諸公講學地。當年同志,月望一聚,條規講說,兢兢於實踐躬行,文足載道,不徒以弋取科第見長,求道津梁實由於此。逮及近代,易為會課,雖衡文校藝,翹材輩出,而講學之風漸微。夫道之行不行,關乎運會;而道之明不明,繫乎學修。儒者處事雜言厖之世,幸得陟降宮牆,張皇絕業,自當以講道論德、明體達用為旨歸,庶可上承先聖一線之傳,下可開千百載未來之運。設有真儒傑士如曾、左、胡、彭其人,培國脈,挽時局,正學術,藉紓朝廷宵旰之憂[37],宇宙內事亦分內事耳。循津塗以達關域,其視此志為前導乎!是在究心實學者。[38]

王會釐以“講道論德、明體達用”為旨歸之實學概括問津書院之講學傳統。蓋友朋相聚切磋,相期以成德,乃至轉移風氣,造就人才,以為治道之助,是乃儒門講學活動得以展開之價值認定。錢穆即指出:“他們熱心講學的目的,固在開發民智,陶育人才。而其最終目的,則仍在改進政治,創造理想的世界(開發民智、陶育人才為第一步,改進政治為第二步,創造理想為第三步)。”[39]

蕭繼忠在問津書院《學規》中即以“同心”、“同盟”、“同志”等字詞表明講學團體之內在凝聚力。“道腴是甘,諒有同心也。”[40]以道凝聚眾人共成就修身講學之盛德大業。陽明後學王時槐亦嘗講學問津書院,其在《書西原惜陰會籍》中即以“義聚”、“心盟”之言將儒門講學活動之性質題揭出來:“廬陵賀子汝定、劉子文光偕泰和曾字德卿,謀合同門諸友訂為每歲季秋能仁之會,爰置會籍,首揭條規,以明義聚;次列姓名、齒序,以重心盟。”[41]舉凡盟誓,盟者皆須各言姓名年齒以質于天地神鬼,而儒門自有“不語怪力亂神”之傳統,故儒門講會參與者皆質之於其心;古之盟者皆需歃血,以巫術之形式將所有盟誓之人連結為一體,而儒門會講活動之參與者則藉此心所內具之天命之性結為一體。同心之意,《易傳》“二人同心,其利斷金。同心之言,其臭如蘭”固已早發之,而王時槐之“心盟”必當以陽明學派“萬物一體之仁”之思想觀念為背景。蓋以生理上年齒族姓論,人無不為獨一之存在,然善反者則能體認此心即理,而我與萬物本來為一而已。至於名會講曰“義聚”,其“聚”之意一望即知,而所謂“義”者即是建基在儒者以宇宙事為吾分內事之理念之上。標舉出“義”,固然是出於政治層面之考慮,以便將儒者會講之“聚”區別于以奪取政權為野心之社會秘密組織之“聚”,然更體現出此一會講團體之摶成,實出於高出於“勢”(政治層面)之“道”(儒門義理層面)。職是之故,講學之學以道自持,絕非俗世種種教人套取名利之學。自道觀之,道有明不明、有行不行;自人觀之,學有絕有續、有微有興。是道之不明與學之不傳悉可以“絕業”統而名之,而其轉圜之樞機則在乎“講學”。由此觀之,問津書院講學活動之傳統適可以正人心與存天理統括之。《問津書院志·講學原序》曰:“至於甲乙之間,其仗義死節知幾遠引者,類皆向時講學談道之士。然則書院之設所以正人心而存天理,其有關於世教豈淺鮮哉!”[42]

(三)從陽明學到明體達用之學:中晚明問津書院講學活動之分期

明代楚黃地區之講學活動最初是由陽明學者郭慶、吳良吉發軔,是故楚黃地區之講學活動最初必然是陽明學講學活動之一部分,故两者颇有若干相同之處。故筆者欲藉助相關陽明學士人講會活動之研究成果對楚黃地區以及問津書院之講學活動稍作分疏。呂妙芬在分析明代江右地區與浙中地區陽明學士人講學活動之時,注意到講學活動之興起與持續呈現為一波潮狀,且每一高潮期必然有一人或數人為當時講學之樞紐人物。以江右地區為例,正德末年之後,陽明學講學活動出現三次高潮,即1510年代、1530—1540年代、1570年代初期,第一期講學之領袖人物為王陽明,第二期講學之關鍵人物為陽明第一代弟子鄒守益、羅洪先、聶豹、歐陽德等,第三期講學之關鍵人物為陽明第二、三代弟子鄒德涵、王時槐、劉元卿、胡直等[43]。同時,陽明學講會之興盛往往會引起舊有書院之復興,“講會常是書院的前身,即因著講會興盛之後,會友大增,原有建築已不敷使用,此時會友和地方官深感需要提供一個可供固定會講的會所,故興復舊書院或增建新書院。雖然學術建築規制與學術風潮兩者間存在著密切的互相影響,但就其開創力而言,與其說建築規制促使眾人的聚講并興起某學術風潮,毋寧說是獻身於學術的人們聚講的活動促進了規制與建築的形成。”[44]循此思路,以之例楚黃地區之講學活動,則不難發現中晚明楚黃地區之講學活動,亦呈現出波浪狀三個風潮,而這三個風潮亦均與問津書院有莫大關聯。在《問津書院志》卷四《講學》之首嘗曰:

問津立院講學自宋龍麟洲先生始,有明一代,耿、王、吳、郭、彭、蕭諸公主持壇坫,二百年來,師友淵源,風動海內,一時鐘鼓管弦之盛,幾與鹿洞、鵝湖、東林、首善相頡頏。南昌朱以功曰:“澹祠、問津,彼此相望,大張正學,俾江楚儼然鄒魯。”誠確論也。[45]

此段所言“耿、王、吳、郭、彭、蕭”六人主持問津書院講學活動之壇坫。今考本卷之《講學師儒姓氏》及下卷之《講學列傳》,郭當爲郭慶,吳當為吳良吉。蓋郭、吳皆嘗親炙於王陽明,而耿定向生於1524年,當陽明辭世時年方垂髫,是郭、吳質年輩當長於耿王諸人,故郭、吳排名次第當在耿、王之前。如以年齒及進道序諸人,則當為“郭、吳、耿、王、彭、蕭”,疑原文此處有舛訛。

郭慶質樸力學,於正德丁卯(公元1507年)舉於鄉,“聞王陽明倡道東南,徒步往,從之三年。講學問津,充然有得。”[46]考《王陽明年譜》,“倡道東南”是陽明主政江西時事,故郭慶修習陽明學當爲正德末嘉靖初。郭慶居鄉講陽明學,風潮鼓動,乃促成問津書院修復之一原因。故郭慶之講學問津則是在隆慶元年問津書院修復之後。自上文所言“充然自得”觀之,郭慶講學當於陽明學有相當造詣。今《問津書院志》載有王陽明送郭慶歸楚一函,名曰《送郭善甫歸學》。此函浙江古籍出版社《王陽明全集》題曰《贈郭善甫歸省序》[47]。函中郭氏已聞陽明立志之說,而陽明以農耕為喻,勖勉其既已立志,則唯務毋輟工夫[48],“過時之學,非人一己百,未之敢望,而猶或作輟焉,不亦大可哀與。從吾遊者眾矣,雖聞說者多,未有出於立志者,故吾於子之行,卒不能舍是而別有所說,子亦可以無疑於用力之方矣。”[49]故郭氏講學之宗旨當為陽明學之立志。

吳良吉少嘗與郭慶往江右從王陽明學。耿定向《先進遺風》嘗詳述郭慶接引吳良吉之事:“郭孝廉慶字善甫者,敦朴篤行人也。從先生游最久,既歸則以其聞諸先生者接引里中後生。里有茂才吳良吉,字仲修,性資視孝廉頗高明,因發志鬻產為資,附孝亷舟偕往越中謁先生。”由是可知吳氏習陽明學由於郭慶之啓發接引,吳氏之年輩低於郭氏,而其資才則過於郭氏。郭慶受教於陽明者在於立志,而吳良吉受教於陽明者則在於下學。《先進遺風》亦記郭慶、吳良吉在陽明之前嘗有爭辯,後吳氏見陽明時遂以向之所爭者就正於陽明。陽明遂教之勿自信太過,出言甚高而踐履工夫遂流為虛。

孝亷一夕大憤悱,中夜呼吳生,語曰:“吾夜來自省,胞中尚有俗念如許,如此夾雜心,安能領受先生教耶?”拊心痛自刻責不已。徐質吳生曰:“不時自省如何?”吳對曰:“此來一志惟求教益,更何俗念?”孝亷訶曰:“汝胞中猶蟊賊窩巢,多少藏匿在,未能細自省察,便漫謂無耳。”吳生曰:“但此志一真,便雜念自消。何須防檢至此。”孝亷曰:“不然。必搜滌諸雜念盡浄廓清後,此志乃有樹也。”昕夕爭論如是。既至越,謁先生已,各就館。先生故深居簡出,出應四方來學者就質有常期。一日值先生出應來學期,孝亷趣吳以前論辯語往質正。先生時燕居樓上飡饘,聆吳生語已,不答,第目攝而指示之曰:“子視此盂中,下便能載此饘,此樓下便能載此盂,地又下便能載此樓。

人貴能下,下乃大。”語已,更目攝吳生者再,竟無他語。吳生退就舍,孝亷問曰:“先生時何言?”吳生咽哽不能應,第潸然涕數行下也。[50]

陽明下學之教,吳氏奉之終身而無違者,故耿定向言其“年八十,力學不倦,屢空終身,晏如也”[51]。吳氏嘗與郭慶等興復問津書院,晚年又與耿定向等謀拓問津書院。

耿定向著《先進遺風》,嘗評價郭、吳二人從學陽明之事曰:“愚按先生(即王陽明)之爐錘人也,不在言論辯析,而在神情衡宇間,即于吳生可類知已。雖然,跡郭、吳二君之舟中省憤若此,即來學初已自得師矣。豈若世之漫然繫籍者哉!”郭慶質樸,吳良吉妙慧,蓋質檏者下學有餘而徹悟不足,妙慧者徹悟有餘而下學不足,是故陽明因緣說法,以教二人,亦足以矯正二人為學之失。然郭、吳二人皆能篤信陽明之教終身不倦,其從學陽明亦非要名射利之為,而能精思力踐,固非王門之中“漫然繫籍”者可比。今以郭慶、吳良吉為楚黃地區中晚明講學活動第一期之代表,講學時期為嘉靖初年及中期,其所講之學主要為陽明學,其講學活動成果之一即是推動問津書院之興復。

耿定向於《明儒學案》中列於泰州學派[52]。《問津書院志》卷五《講學列傳·耿定向》言:“定向在都日嘗與弟定理從羅念庵、胡廬山遊。”[53]《講學列傳·耿定理》亦言:“在郡(案:當爲“都”)嘗與羅念庵、胡廬山遊。”[54]此兩處之羅念庵當爲羅汝芳。就時間因素而論,殆羅念庵早已於公元1540年離京,而胡直、耿定向成進士均在公元1556年,當時近溪亦在京,故耿氏得與二人遊。就學術宗旨而論,羅念庵在接受聶豹主寂論之後,漸與良知現(見)成之說不能相契,吳震嘗分析道:“羅念庵認為本體與工夫,源頭與見在終難合一,以致把懷疑的眼光指向‘當下本體’、‘良知現成’本身。”[55]而耿定向則認為“良知現現成成”[56],此固與羅近溪“除卻當下,便無從下手,當下何可不信”之說內在理路頗為一致。岡田武彥在《王陽明與明末儒學》之中即將陽明後學劃分為現成派(左派)、歸寂派(右派)、正統派(中派),羅念庵屬於右派,而耿定向則屬於左派。嘉靖中期尚爲耿氏成學之階段,遲至嘉靖末年耿氏才於學能自有所樹立。鄒亙初《記蕭康侯逸事》中言耿定向於嘉靖末年“於問津書院率先講學”。今考問津書院之修復在隆慶元年,蕭繼忠亦言“明隆萬間,諸大儒輩出,始重修院宇以倡明絕學”[57],故耿定向之講學問津書院必不得為嘉靖年間明矣。蓋耿定向於嘉靖年間曾參與陽明學講會,至隆慶元年後始於問津書院講學。鄒氏“嘉靖末年講學問津”之辭失考。耿定向在成學之初似受羅近溪、胡廬山、耿定理影響甚深[58],其從帝都歸之後與其弟定理“習靜五雲山,講學問津書院”[59]。耿氏亦嘗憂慮陽明學末流漸失陽明良知之真傳:“蓋明代自新建後,談學者遍海內,而或影響良知,轉傳轉戾,定向憂其敝也。嘗謂學以知入以修證。又謂學有三關四證。”[60]定向之弟定理歸五雲山後隱居不仕,亦與兄長屢過問津書院講學[61],《明儒學案》亦將之列入《泰州學案》。

今以耿定向、耿定理兄弟為楚黃地區中晚明講學活動第二期之代表人物,其講學時期為嘉靖末年至萬歷中期,其所講之學固然仍可以陽明後學範圍,然耿氏兄弟均以“不容已”為宗旨,體現出陽明後學在時代背景之下發展衍化陽明學之特徵。此點固為第一期講學活動之所無。對此,呂妙芬嘗分析曰:“講會畢竟是一個定期性的社交活動,提供了一個特殊的場域讓不同的論述對話和辯論,不僅提高言說活動的能見度和影響力,也製造出許多新奇的言說內容。又因著自身體悟的經驗是言說價值的重要判準,許多人便勇於根據自己的體驗提出新說。”[62]耿氏兄弟中耿定理“不容已”說嘗影響乃兄,然其歸五雲山之後隱居不仕,時人稱譽之曰:“儒者之高蹈,聖世之逸民,理學正宗,其八先生乎!”[63]相較之下,乃兄講學之影響力更大,賴玉芹《耿定向講學的影響》即言:“耿定向是活躍在陽明後學時期講學舞臺上的重要人物。他推動了當時的講學運動,並且注重糾偏救弊,有利於社會風俗的改善,其部分思想主張成為東林學派的先聲。”[64]

蕭繼忠精通易學,為耿定向弟子,亦曾問學於鄒元標、高攀龍、馮從吾等人。講學問津書院時從之游者以千計。陳利媛《明代問津書院崛起原因略析》論其有功於問津書院者二,即遷建書院與訂立學規[65]。蕭繼忠之學繼承耿定向之處仍在於對“當下本體”之肯定。蕭氏在《答王季修》中曰:“主人翁現現成成,無時不在。”[66]在《又答》中曰:“人雖日用精密,各就從來劫習漸漸銷融,方是希賢希聖希天之工夫與本體吻合。來教云憑空作想,固淪於虛;若逐事體驗,恐涉於迹。愚以為止波之水,應弩之機,所謂當下了義也。”[67]鄒亙初《記蕭康侯逸事》曾記載蕭氏教屠夫習聖人學問,“今教爾每事只要問此心安否,心不安處便不做,便是聖賢學問”[68],只問當下心安否,此亦頗合乎天臺之宗旨。耿天臺認為“學當於不容已處先識虛靈不昧本體”[69]。於此虛靈不昧之義,蕭氏亦有所闡發。蓋虛靈不昧與習氣沉迷有別,當沉迷時譬如“日月之暫蔽雲翳,不可謂本來之明稍有虧損”[70]。“聾瞽之聰明與聖人何以異?是豈外別有聰明乎?其不在也,有所牽引;其常在也,本諸虛靈。牽引為迷,一覺便消除矣;虛靈是覺,不迷便受用矣。”[71]蓋覺與不覺只是一機,此點顯當繼承自耿定向之真機,張學在《明代哲學史》即指出耿定向之學以識認真機為工夫:“耿定向心性天為一,以良知真機不容已為本體,以反身內觀,滅息情緣,識認真機為工夫,形上形下一貫。”[72]《問津書院志》卷四《講學》之中收錄耿定向《與康侯門下》一書,此書頗有傳燈之意。

自來諸大儒講說,非有所矜異以矯世也,要惟明古人之道而已。所云明古道者,要惟不失赤子之心而已。夫赤子之心,不學不慮,愛敬之知能具焉,此處豈容些子計較。惟門下其思之。又問津片地,吾夫子遺像在焉,往來瞻拜,風雨經心,改卜遷造,亦惟與門下共宏此願力耳。[73]

此書包括兩個部分,第一部分闡述耿氏“不容已”之宗旨,第二部分則以問津書院事相托。《講學列傳·耿定向》記載耿氏離開京都之後生涯有“習靜五雲山,講學問津書院”一語,循此可見耿氏一生之志業除去汲汲問道之外,亦以問津書院之講學為生命中另一極為重要之部分。蕭繼忠受耿定向所托,不僅繼續發揚其學,更與問津書院事相始終。萬歷甲寅年(公元1614年)蕭繼忠與等人在地方官員支持下遷建問津書院,而崇禎十六年(公元1643年)蕭氏歿後,問津書院亦隨之淪落矣,“康侯奄世,而院草鞠矣,苔衣骨綠,鼠雀穿縫,問津一席地遂付落空。”[74]

當蕭繼忠之時,質疑乃至反對陽明學之力量正逐步增強,講學活動已經步入低潮,而蕭氏辛苦支撐問津之心亦略可想見矣[75],蕭氏復魏溟一函曰:“十餘年來,海內師友凋謝,問津一脈在僕,幾稱孤注。”[76]高攀龍《與康侯》書亦言蕭繼忠以身作則,支撐問津書院:“問津之業,惟門下力肩之,全在修身作極。”[77]“進入17世紀,陽明學講學氣勢明顯不彰,一方面學術社會輿論紛紛指責講學的弊病,思以矯正之,另一方面陽明學在經過三代、四代的傳承之後,學者對王陽明的學術雖依然尊重,但對這位先師本人則不再有那種全然相信、願意奉獻己生以傳其道的個人情感,加上不同聲音的思想論辯普遍激蕩,陽明學被嚴格地反省與修正,即便晚明東林、復社等結社講學的風尚更盛,但已有意識脫離陽明學的內容。”[78]在此種時代背景之下,蕭繼忠之學除去繼承耿定向部分之外,更受到高攀龍東林學之影響。高攀龍嘗致書蕭繼忠,書名為《靜坐說與黃岡蕭康侯(動靜吟附)》[79]。書中高攀龍先將“平常”拈出以狀性體,“此平常二字,不可容易看過,即性體也。以其清淨不容一物,故謂之平常。”[80]而“平常”亦即無動無靜之體,“靜時與動時一色,動時與靜時一色,所以一色者,亦只是一個平常也。故曰無動無靜。學者不過借靜坐中體認此無動無靜之體云爾。靜中得力,方是動中真得力;動中得力,方是靜中真得力。”其《動靜吟》曰:“無事故靜坐,靜坐原無事。若復起別法,即是名多事。”“有事故應事,事了原無事。若起厭事心,如何得了事。”[81]動與靜皆體認性體之方。據《動靜吟》則知動中體道之歷程為:有事—應事—無事;靜中體道之歷程為:無事—靜坐—無事。動、靜修身之歷程皆可函括於“事”這一概念之中,而處於兩個歷程最終端之“無事”為體道之最高境界,而此前所論列之“無事”、“有事”、“應事”之“事”皆凡俗日用之事(現象界),兩者之別何啻天淵。高攀龍在《周易易簡說》中嘗解釋《大學》“自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本”一語曰:“曰自天子至於庶人,盡乎人矣;曰壹是,盡乎事矣;而皆以修身為本,實信得則易簡而天下之理得矣。”蓋攀龍欲以“事”之義調和朱子學與陽明學,以“無事”歸本大易[82],而學者之學易即學其“無事”,此即學易以檢心之義也[83]。高攀龍與蕭繼忠均研習《周易》,故以《周易》為論域正可見學術思想契合衍化之跡。高攀龍之學影響蕭繼忠者以其“無事”之說,亦以其調和朱子學與陽明學之立場與方法。蕭繼忠亦以動、靜為體道之方。《答定性書問語》即曰:“動亦定,靜亦定,性何有內外哉?規規於外誘之除,不知東滅西生,而性愈不能定矣。自私而用智,不免應物之累。”蕭氏以性體之為無動無靜亦可於此見之。物我天人本為此性體一貫所成,非有別出為二,故蕭氏只教學者“識得一”,此“一”之用亦可謂近於高攀龍之以“事”調和朱子學與陽明學矣。

只要識得一,此數定之者誰?自我轉之者誰?所以黃帝堯舜通其變,使民不倦,神而化之,使民宜之,尚有數之足云乎?噫!天地有升降,日月有去來,從一切目視耳聽手持足行,現現成成,何勞擬議?河圖是造化影事,爻象是聖人影事。易也,一也,易簡而天下之理得矣。[84]

“此數定之者”,即是針對朱子學而發;“自我轉之者”,即是針對陽明學而發。而歸其本於大易,故曰“易也,一也”。執此一則自然可以免“憑空作想,固淪於虛”與“逐事體驗,恐涉於迹”之弊而行於中道。然蕭氏顯然並不將心等同於性。“心不在焉,視不見而聽不聞”,“心一在焉,聾瞽之聰明與聖人何異?”[85]心僅為一接通天人物我之具,非性體本身。“其不在也,有所牽引;其常在也,本諸虛靈。牽引為迷,一覺便消除矣;虛靈是覺,不迷便受用矣。”[86]虛靈與執迷有“覺”為樞機。故心之在與不在實無涉於性體之現現成成,蓋“萬物皆備之體,絕無缺欠”[87],譬如“日月之暫蔽雲翳,不可謂本來之明稍有虧損”[88]。而蕭氏之“當下了義”亦由此二者熔鑄而成。蕭氏並未明確定義何為當下了義,而是以比喻之方式說明,“愚以為止波之水,應弩之機,所謂當下了義也。”[89]止波之水,以喻無動無靜之性也;應弩之機,以喻心在不在之覺也。“無時無地,不是易之流行。無忌憚者,不失之狂逞,即失之虛幻,安得深於易理與四時百物成一片哉?”[90]以此心之能覺視萬物終難免流於狂逞,以此性之不動視萬物難免流於虛幻。在蕭氏看來,心與性固非一物,欲以此心接通性,使天人物我相與為一,須得在心中持起一片敬誠來承此性體(仁體),此種承順自然而然,如上之流下;而非人著意防檢所能得,一旦防檢便起內外,而性體(仁體)亦為之隔斷。《答識仁篇問語》曰:“渾然無間之仁體,原是與物無對,大不足以名之,誠敬以承之”,“篇中引反身而誠一段,極為真切。蓋誠即誠也。誠則樂莫大焉。萬物皆備之體,絕無缺欠。又何須防檢,何須窮索哉?”[91]蕭氏有詩曰:“風月有情誰管領,煙霞無主自承當。極知吾黨多狂簡,江楚迢迢意自長。”[92]“風月有情誰管領”者,萬物一體之仁無時無地不流行也;“煙霞無主自承當”者,此心當下之覺由執迷返虛靈也;“極知吾黨多狂簡”者,“易者一也”,識得一則易簡而天下之理得矣;“江楚迢迢意自長”者,明體達用之學實為江楚儒學之血脈。關於明體達用之學,蕭繼忠在《問津書院學規》中有明確之表達:“凡學問,心性其體也,經濟其用也。古之聖人惟有欽明文思之心,斯有於變時雍、平地成天之經濟。”[93]“狂簡”之義舊多批評[94],而蕭氏則別開新義,對“狂簡”深為贊賞;同時,蕭氏亦對“無忌憚者”有“失之狂逞”之譏刺。蓋“狂”者內心無所主,而處處以抵牾現世為取高名之資,故為儒門真狂者必能以“簡”持“狂”,使“狂”不流為放肆而無所忌憚。“簡”即“易者,一也”之易簡之理。中明此理而施及萬物,即從無入有,亦即明體達用。羅近溪嘗辨“聖狂關頭”曰:“有從無入有者,則漸次入於渾融,操持愈久,天機愈顯,所以能經綸天下之大經,立天下之大本,知天地之化育。此聖狂關頭也。”[95]無此一段從無入有之操持,則狂之為狂不過是襲取聖人真狂之皮相者也。以此觀蕭氏之心性學,可知其融合耿定向之學與高攀龍之學頗為成功,而此種融合之成功實為問津書院講學活動之一大成果。

今以蕭繼忠為楚黃地區與問津書院講學活動第三期之代表人物,其講學時期在萬歷末年及天啟崇禎朝。講學之內容已從陽明後學之範圍演變為明體達用之學。此期講學活動中東林學術對楚黃地區儒學之發展有極為深刻之影響,可以蕭繼忠之學融合耿定向之學與高攀龍之學為個案。在《明儒學案》為基礎所構建之學術思想史中東林學以拯救王學流弊之面貌出現,其學術地位為新型心學[96]。然而在《問津書院志》中,卻對東林學之地位有另外一番定位與評價:“嘉隆而後,顧憲成與高攀龍出,始為東林之學,篤信程朱,力闢姚江之非,為一時儒者宗,其學較為醇正。”[97]在學術思想上并無門戶之見,《學規》中即有“宗旨”一條,蕭氏認為個人師承以及悟道之歷程不可能完全一致,所以個人尊信之宗旨不同,然而每會必然講究者,必須求得大根大本上無差,“凡學人各承師說,具有源流,其於身心意知平日所窺路徑,每會首先講究,令毫無疑義,庶漸見底裏,可向上去,否則本原一差,終身墮落坑塹,可不懼哉?”[98]蓋蕭繼忠時代之講學活動一以“明體達用”為標準,故其在學術思想上胸襟更為開闊,“院中諸儒或主王湛,或主高顧,諸派俱備,雖未盡得正傳,而其羽翼聖道之功,要不可沒。”[99]

參考文獻:

王阳明,《王阳明全集》,上海:上海古籍出版社,2011年。

耿定向著,毛在增補,《先進遺風》,《文淵閣四庫全書》本。

高攀龍,《高子遺書》,《文淵閣四庫全書》本。

高攀龍,《周易易簡說》,《文淵閣四庫全書》本。

黃宗羲,《明儒學案》,北京:中華書局,2012年。

錢穆,《國史大綱》,北京:商務印書館,1991年。

錢穆,《中國思想史論叢》,台灣:東大圖書有限公司,1976年。

牟潤孫,《註史齋叢稿》,北京:中華書局,1987年。

嵇文甫,《晚明思想史論》,開封:河南大學出版社,2008年。

吳震,《陽明後學研究》,上海:上海人民出版社,2003年。

吳震,《泰州學派研究》,北京:中國人民大學出版社,2009年。

張學智,《明代哲學史》,北京:北京大學出版社,2000年。

龔鵬程,《晚明思潮》,北京:商務印書館,2005年。

呂妙芬,《陽明學士人社群》,北京:新星出版社,2006年。

趙所生、蘇正興主編,《中國歷代書院志》,南京:江蘇教育出版社,1995年。

何建明,《論耿定向對陽明心學的“拯救”》,《中州學刊》1992年第1期。

陳利媛,《明代問津書院崛起原因略析》,《湖北大學學報(哲學社會科學版)》2005年7月第32卷第4期。

李超,《元代文學家龍仁夫考》,《井岡山大學學報(社會科學版)》2010年7月第31卷第4期。

賴玉芹,《耿定向講學的影響》,《光明日報》2009年5月26日。

陳暢,《論< 明儒學案>道統論話語建構》(廣東高校優秀青年創新人才培養計畫項目)。

楊麗華,《耿定向的思想變化及其原因探析》(華中師範大學2011年碩士學位論文)。

[1]趙所生、蘇正興主編,《中國歷代書院志》第三冊《問津書院志》,南京:江蘇教育出版社,1995年,頁724。案:考《源流》之文,龍仁夫之任湖廣儒學提舉似當在入元之前,《黃州府志》說同,而與馮從吾《元儒考略》“仕元為湖廣儒學提舉”說相左,或屬傳聞異詞與?